麻酔科

基本診療方針

1. 安全で確実な麻酔を提供します。

2. 術前診察から術後疼痛管理まで一貫した周術期管理を行います。

3. 痛みを和らげ、QOLの向上を目指します。

当院では、「周術期統括部」が「麻酔科」「手術センター」「疼痛管理科」「集中治療科」をまとめることで周術期を一元的に管理し、上記1〜3の達成に取り組んでいます。

医師紹介

| 部長 (疼痛管理科部長兼職) |

かくやま まさひろ 角山 正博 |

麻酔・周術期管理 |

|---|---|---|

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医 日本麻酔科学会認定指導医 日本ペインクリニック学会認定 ペインクリニック専門医 | ||

| 担当部長 | しらかみ ごうたろう 白神 豪太郎 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔麻酔科専門医 日本麻酔科学会認定指導医 日本集中治療医学会専門医 日本老年麻酔学会指導医 日本臨床麻酔学会 教育インストラクター(神経ブロック) | ||

| 副部長 | さとう まさみ 佐藤 雅美 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医(指導医) | ||

| 副部長 | ふかみ のりひこ 深見 紀彦 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医 日本救急医学会認定 救急科専門医 | ||

| 医長 | いしい まき 石井 真紀 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医(指導医) | ||

| 医長 | のぐち えりこ 野口 英梨子 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医・日本麻酔科学会認定指導医 | ||

| 医長 | しのはら ひろみ 篠原 洋美 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医(指導医) | ||

| 医長 | いざわ まさよ 井澤 眞代 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本内科学会認定 総合内科専門医 日本循環器学会認定 循環器専門医 日本集中治療医学会 集中治療専門医 | ||

| 医長 | かとう むねのり 加藤 宗則 |

麻酔・周術期管理 |

| 医長 | ふじた せいこ 藤田 靖子 |

|

| 医長 | あおやま のりこ 青山 典子 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医 | ||

| 医長 | みなみの そのこ 南野 園子 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本麻酔科学会認定 麻酔科専門医 | ||

| 医員 | うめだ ようへい 梅田 洋平 |

麻酔・周術期管理 麻酔科標榜医 |

| 医員 | しまだ たくや 島田 拓矢 |

麻酔・周術期管理 |

| 日本口腔外科学会認定医 | ||

| 専攻医 | もりわき ふみ 森脇 扶美 |

診療体制と概要

構造的にシームレスにつながった本館と北館に併せて10室の手術室が稼働しています。麻酔科指導医7名、専門医5名を含む計15名で診療にあたっています。手術室における全身麻酔を中心とした麻酔管理と血管造影室における脳血管内手術の全身麻酔による麻酔管理を担当しています。

麻酔科医の仕事は、事前に情報を収集し、それに応じて麻酔計画を立てることから始まります。予定手術を受けられる患者さんには麻酔科の術前外来を受診していただき、診察と麻酔管理についての説明を行います。

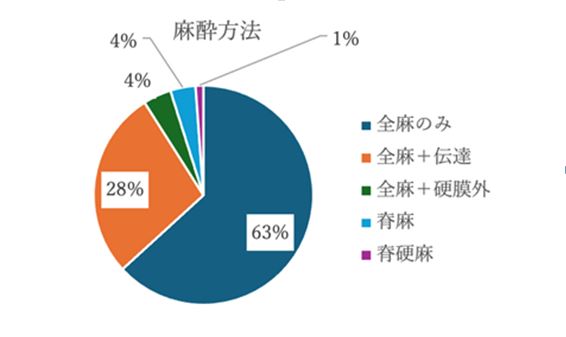

麻酔方法は手術の内容と患者さんの状態に応じて、全身麻酔、硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔、伝達麻酔(神経ブロック)から選択します。術後の鎮痛を目的として、全身麻酔に伝達麻酔(神経ブロック)や硬膜外麻酔を併用したり、専用の器機による鎮痛薬の精密持続投与を行うこともあります。麻酔科医、看護師、薬剤師、栄養士からなる Acute Pain Service(APS)チームによる術後回診も実施しています。

診療実績

麻酔科は当直体制をとっており、随時、緊急手術にも対応しています。2023年度の麻酔科管理手術件数は3,334件でした。また、2022年度から開始した血管造影室における脳血管内手術の麻酔科管理件数は23件(うち2件は緊急手術)でした。2013年に始まった手術支援ロボットによる手術は、泌尿器科、消化器外科、呼吸器外科併せて2022年度の208件から2023年度には308件に増加し、従来のダ・ヴィンチXiに加え、2024年2月から最新のシングルポートタイプのダ・ヴィンチSPも導入されました。

手術室における診療科別の麻酔科管理症例数(表1)では、外科・整形外科・泌尿器科症例が多く、全体の2/3を占めています。

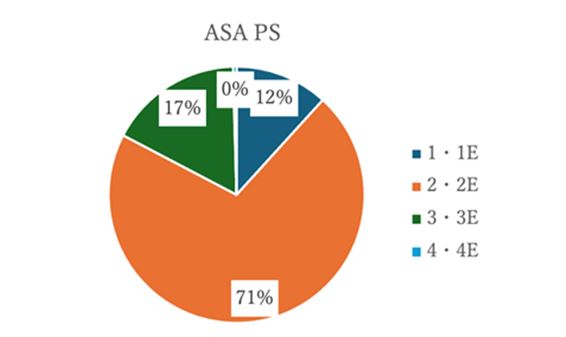

麻酔方法別(Fig.1)では、全身麻酔及び全身麻酔と伝達麻酔の併用がかなりの割合を占めています。また、患者さんの重症度をASA-PS分類でみると(Fig.2)、ASA-PS 2の症例が多くを占めますが、ASA-PS 3以上の症例も増加しており、全身状態にさまざまな問題がある患者さんにも対応しています。

(表1)手術室における診療科別麻酔科管理症例数(2023年度)

|

診療科 |

件数 |

% |

|

外科(小児外科含む) |

725 |

21.7 |

|

乳腺外科 |

105 |

3.1 |

|

整形外科 |

724 |

21.7 |

|

泌尿器科 |

713 |

21.4 |

|

耳鼻咽喉科 |

363 |

10.9 |

|

産婦人科 |

343 | 10.3 |

|

呼吸器外科 |

184 |

5.5 |

|

歯科口腔外科 |

93 |

2.8 |

|

脳神経外科 |

50 |

1.5 |

|

眼科 |

4 |

0.1 |

|

その他 |

30 |

0.9 |

|

合計 |

3,334 |

100 |

■Fig.1 麻酔方法別分類

■Fig.2 ASA-PS別分類

最近の麻酔科 update

2022年4月から本館1階にある血管造影室における全身麻酔による脳血管内手術の麻酔管理を開始しました。2022年7月、手術センターに設置されているPHILIP社製の生体情報モニターを更新しました。各手術室の生体情報は、病院のイントラネットとアプリケーションの連携により麻酔科医の控え室でも監視できます。また、北館4室の室内監視カメラや術野モニター(顕微鏡手術や腹腔鏡・胸腔鏡手術を含む)の映像も麻酔科医の控え室で監視できます。2023年3月には、病院情報システム(電子カルテ)の更新に合わせて手術部門システム(フクダ電子社製「Mirrel」)を導入し、手術室スケジュール調整等の手術室管理機能を電子カルテシステムから手術部門システムに移行しました。

術前診察は完全予約制で、麻酔への理解を深めていただくために待合室での待ち時間を利用して麻酔の説明ビデオを視聴していただいています。

術後鎮痛法として、かつては硬膜外麻酔がよく併用されていましたが、周術期の抗血栓療法の普及に伴い、硬膜外麻酔の併用は減少しています。代わりに、長時間作用の局所麻酔薬を用いた超音波ガイド下神経ブロックの併用が増えています。さらに、患者さんに応じたきめ細かい設定が可能な携帯型精密輸液ポンプ(スミスメディカル社「CADD-Solis PIB」)による経静脈患者自己管理鎮痛法(iv-PCA)を導入しています。携帯型精密輸液ポンプを装着した患者さんには、Acute Pain Service(APS)チームによる術後ラウンドを実施し、鎮痛薬の効果と副作用の評価に基づいてポンプの設定の見直しを行なっています。

学会、研究会への参加状況

麻酔科関連学会(地方会を含む)や大学の研究会などで積極的に演題発表を行なっています。

施設基準・学会認定

日本麻酔科学会麻酔科認定病院

麻酔科専門研修プログラム基幹施設

麻酔科専門研修プログラム

☆詳細は、京都市立病院麻酔科専門研修プログラムをご覧ください。