総合外科(消化器外科・小児外科)

基本診療方針

- 消化器悪性疾患を中心に、経験豊富なエキスパート、専門医が “患者さんを 楽に しっかり治す” 医療を提供します。

- 新しい手術支援ロボット da Vinci(ダヴィンチ)SPサージカルシステム(単孔式)を導入しました。複数のアームが使用可能な従来型(da Vinci Xi)との2台体制で、安全性、根治性に加えて低侵襲性にも配慮した、最新の外科治療を提供して参ります。

- 消化器内科、放射線科など関連各科と緊密に連携し、患者さんに最適な治療を提供します。

- 緊急手術にも対応できるよう、夜間・休日の待機態勢の維持に努めます。

医師紹介

| 部長 (診療部副統括部長) |

はた こういちろう 秦 浩一郎 |

一般外科、消化器外科、肝胆膵・移植外科 |

|---|---|---|

|

日本外科学会認定 外科専門医、指導医 |

||

| 消化器外科部長 | まつお こういち 松尾 宏一 |

一般外科・消化器外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 | ||

| 消化器外科担当部長 | かみ かずひろ 上 和広 |

一般外科・消化器外科 |

| 副部長 | もり ともひこ 森 友彦 |

一般外科・消化器外科 |

|

日本外科学会認定 外科専門医、指導医 |

||

| 副部長 | おくだ ゆきひろ 奥田 雄紀浩 |

一般外科・消化器外科 |

|

日本外科学会認定 外科専門医、指導医 |

||

| 副部長 | たけだ まさかつ 武田 昌克 |

小児外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 日本小児外科学会認定 小児外科専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本移植学会移植認定医 日本小児血液・がん学会小児がん認定外科医認定証 |

||

| 副部長 | たまき のぶゆき 玉置 信行 |

一般外科・消化器外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 日本消化器外科学会認定 消化器外科専門医、消化器がん外科治療認定医、指導医 |

||

| 医長 | にしごり たつと 錦織 達人 |

一般外科、消化器外科、上部消化管外科 |

|

日本外科学会認定 外科専門医、指導医 |

||

| 医長 | くぼた とよなり 久保田 豊成 |

一般外科・消化器外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 日本消化器外科学会専門医、ダヴィンチ手術支援ロボットコンソール術者認定医 |

||

| 医長 | じきはら じゅんぺい 直原 駿平 |

一般外科・消化器外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 日本消化器外科学会認定 消化器外科専門医 |

||

| 医員 | にしかわ ゆうた 西川 裕太 |

一般外科・消化器外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 ダヴィンチ手術支援ロボットコンソール術者認定医 日本消化器外科学会認定 消化器外科専門医、消化器がん外科治療認定医 |

||

| 医員 | ばんどう ゆうき 坂東 裕貴 |

一般外科・消化器外科 |

| 日本外科学会認定 外科専門医 ダヴィンチ手術支援ロボットコンソール術者認定医 |

||

| 専攻医 | かげやま ゆう 影山 悠 |

一般外科・消化器外科 |

| 専攻医 | はら みどり 原 翠理 |

一般外科・消化器外科 |

外来担当医表

受付は2Aブロックです。紹介患者さんには、待ち時間なしの予約診療を行っています。お申込方法など、詳しくは地域連携のページにてご案内しています。

外科は、初診紹介制・再診予約制の診療科です。

こちらをご確認ください。

診療体制

スタッフは、部長4名、副部長3名、医長4名、医員2名、専攻医1名の合計14名の常勤医師と、小児外科非常勤医師1名(京都大学肝胆膵・移植外科/小児外科からの応援)からなります。月曜から金曜まで初診紹介を受け付けており、休日・夜間も待機態勢をとっていますので、開業医の先生方は夜診でお困りの際もお気軽にご相談ください。

取り扱う主な疾患

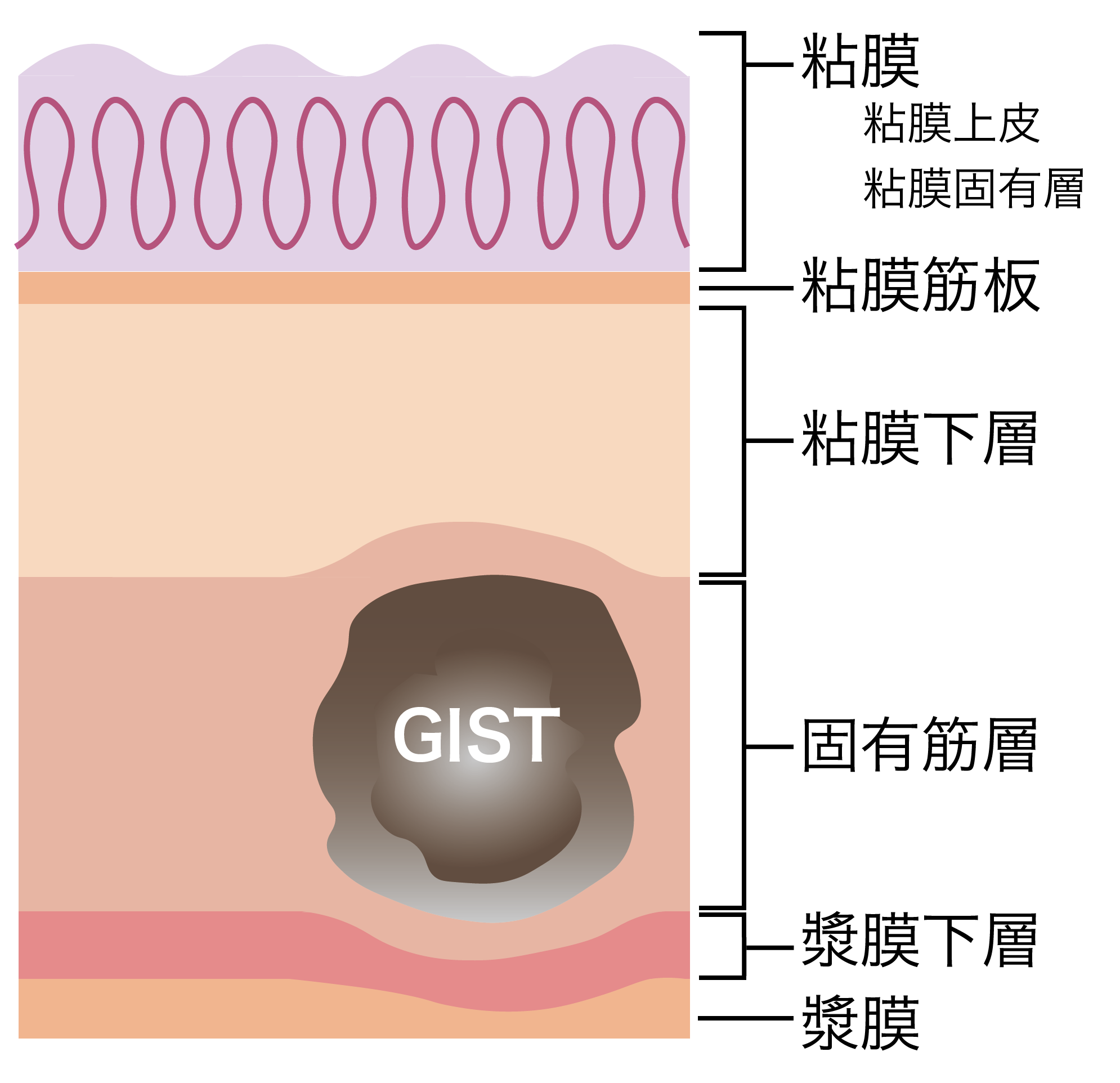

外科・消化器外科では主に、胃がん、大腸がん、食道がん、間質性腫瘍(GIST)、食道アカラジアなどの消化管疾患、および肝がん(原発性・転移性)、胆道がん、膵がん、IPMN、胆石症・胆嚢腺筋症やITP、脾機能亢進症など肝胆膵脾疾患の手術療法を行っています。

また、外傷や、鼠径・大腿ヘルニア、痔疾、下肢深部静脈血栓症など、成人の一般外科診療のみならず、小児外科では鼠径ヘルニア、停留精巣、幽門狭窄症等に対する手術療法も行っており、疾患や患児の状況によっては日帰り手術も積極的に取り入れています。虫垂炎、胆嚢炎、消化管穿孔、絞扼性イレウス、腸間膜動静脈血流障害など急性腹症の外科治療にも対応しています。

医療機関からの直接紹介には極力対応させて頂きますし、救急(ER)搬送・受診された症例にも迅速に対応できる態勢をとっています。

上部消化管手術について

▼どういった病気の手術を行っていますか?

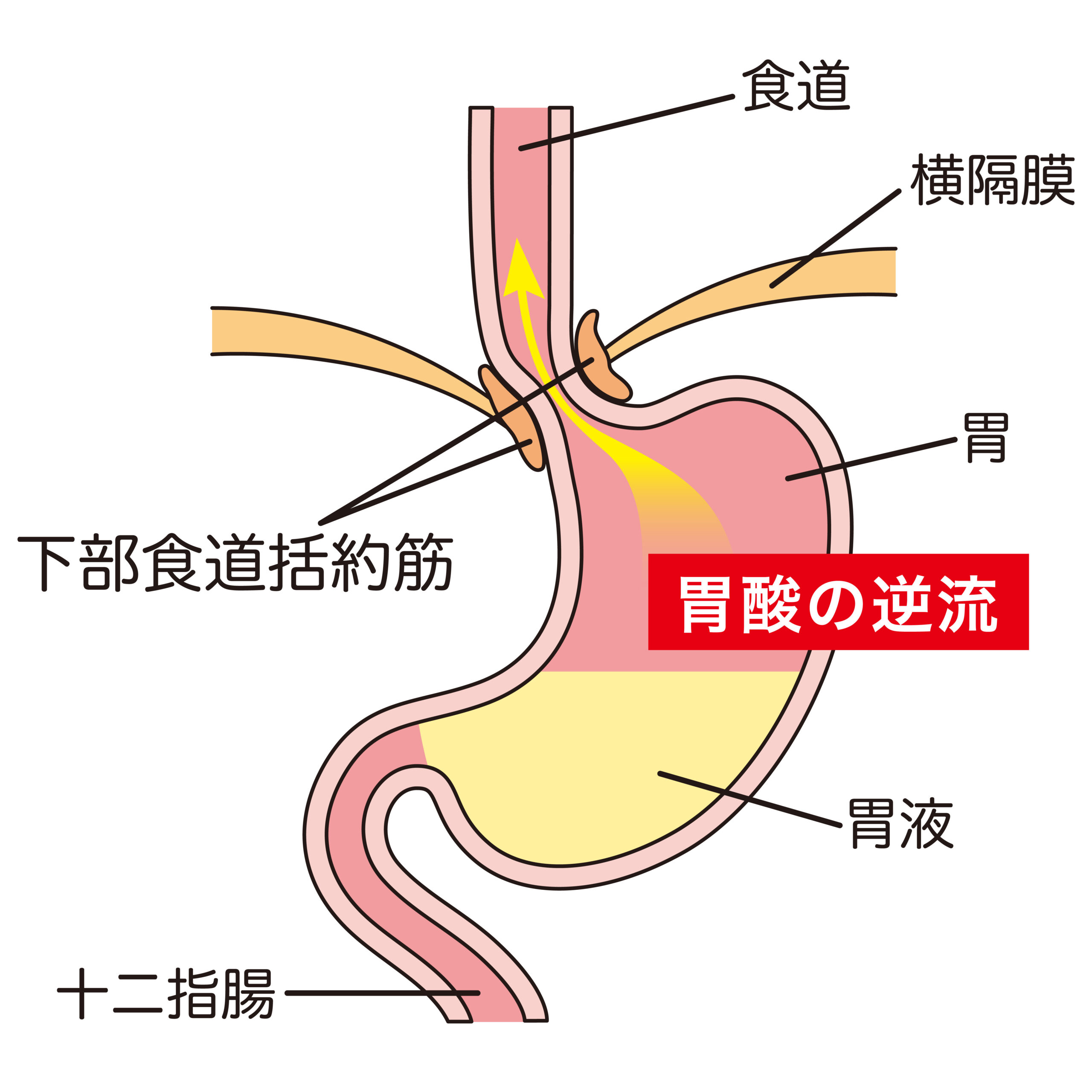

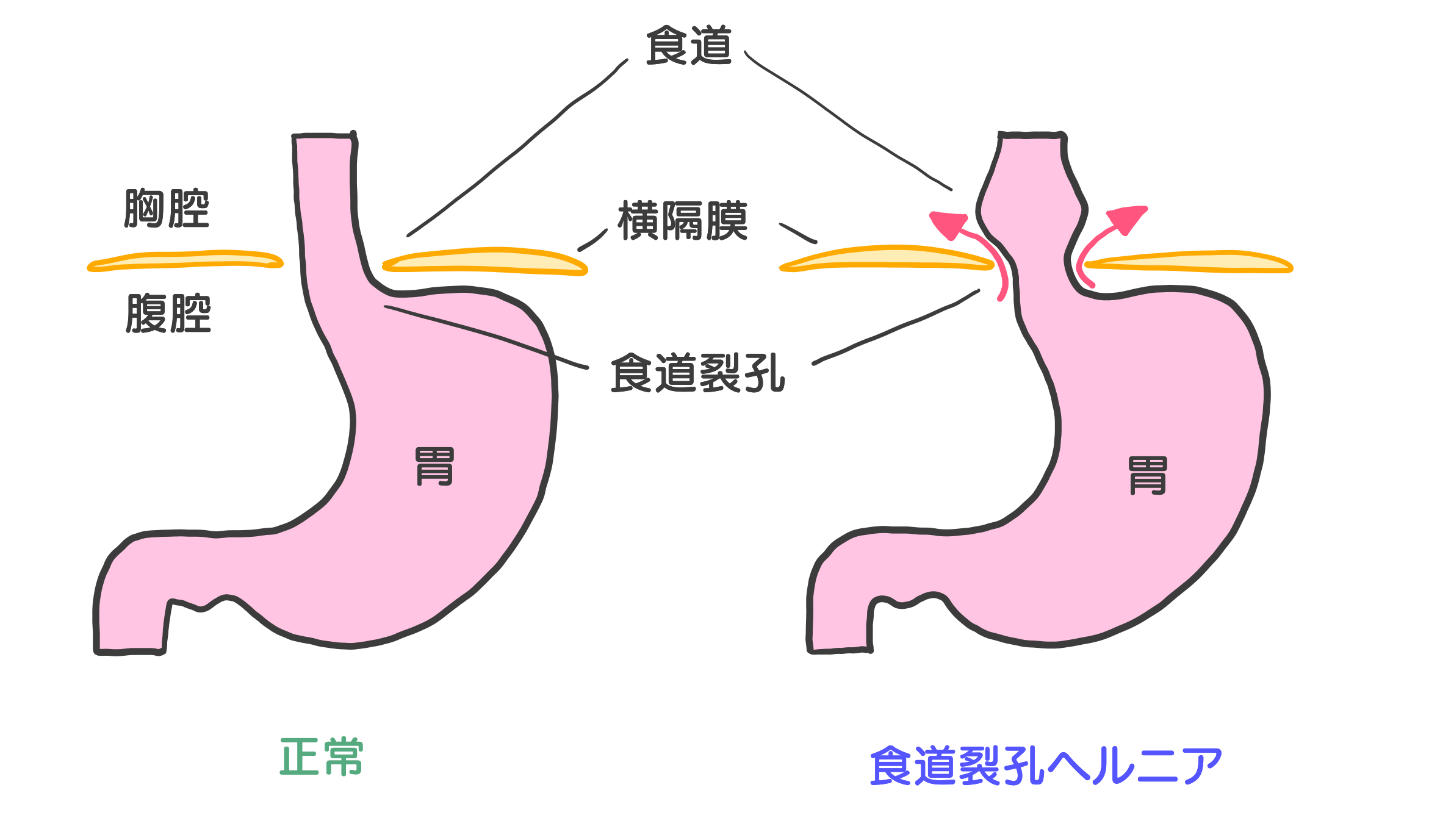

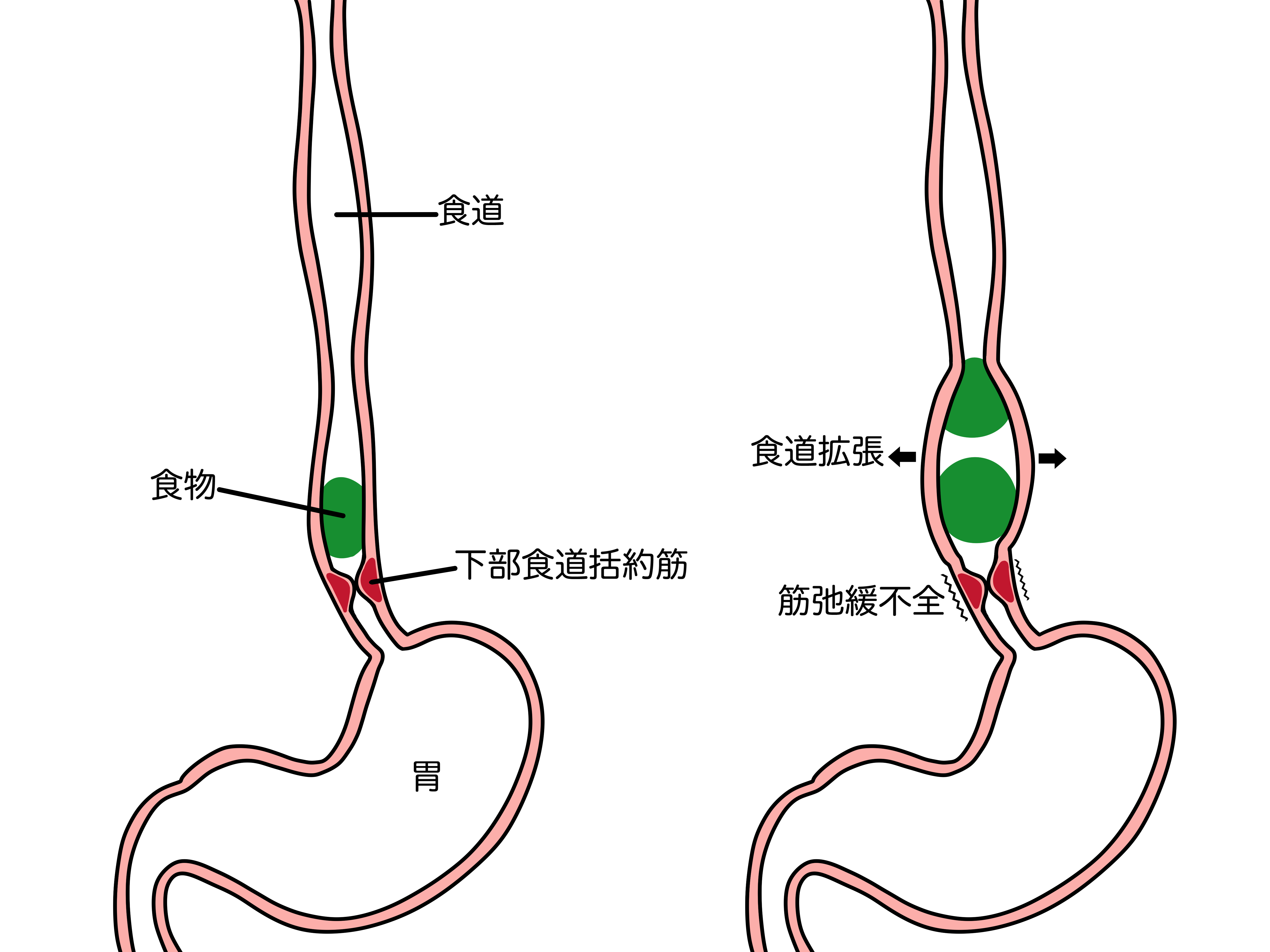

上部消化管外科では食道がん、胃がん、 食道胃接合部がん、胃粘膜下腫瘍(GIST)、逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニア、食道アカラシアといった疾患に対する手術を扱います。

▼どのような手術を行っていますか?

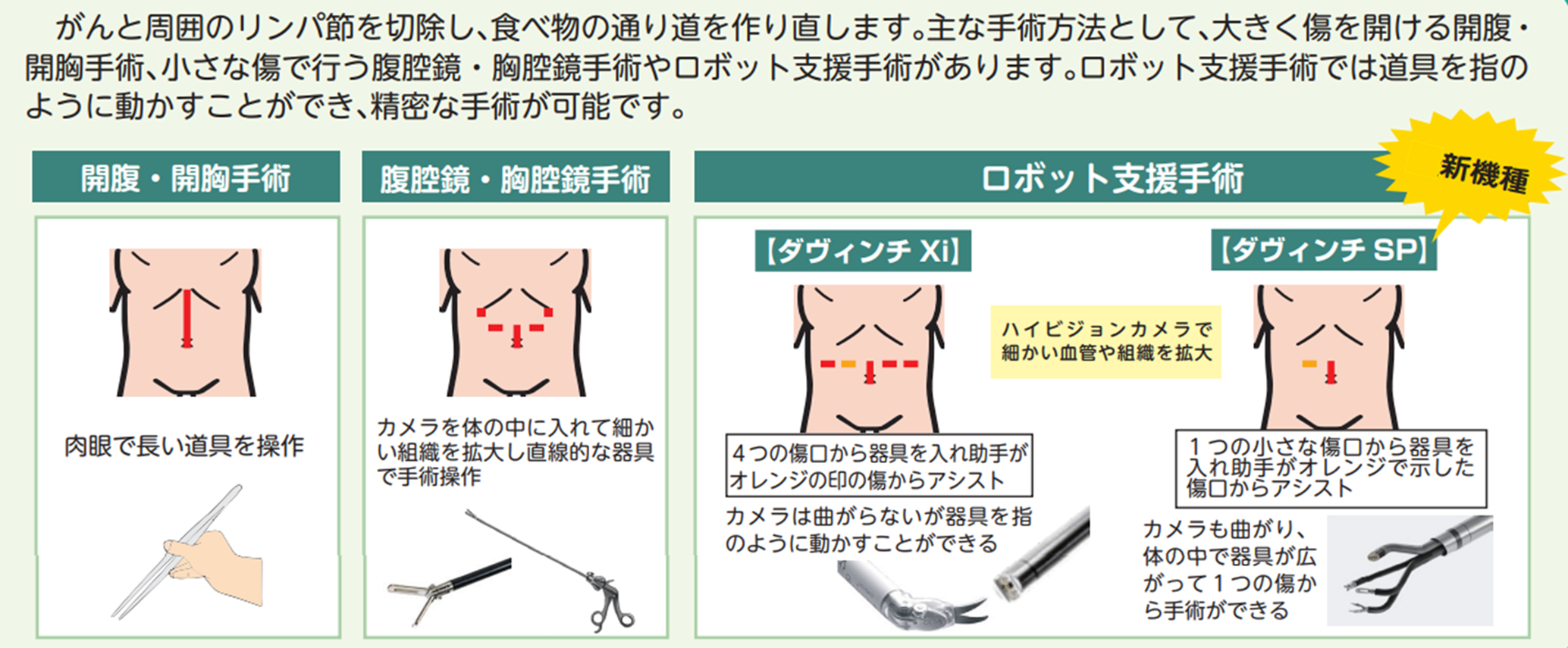

食道・胃がんに対する手術には、主に開腹手術、腹腔鏡・胸腔鏡手術、ロボット手術の3種類があります。

腹腔鏡・胸腔鏡手術、ロボット手術では小さい傷をいくつか付けて、カメラをからだの中にいれて手術を行います。細かい血管などを拡大して見ることができるため、精密な手術を行うことができ、からだの負担が少なくなります。

さらにロボット手術では、手術道具が手の動きをまねて曲がるため、より精密な手術が可能になります。それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、患者さんや腫瘍の状態に応じて、適切なアプローチ法を選択する必要があります。ロボット手術が占める割合は全国的にはまだ約2~3割ですが、私たちは約9割をロボットで行っています。なお、消化器疾患に対するダヴィンチという機種を用いたロボット手術の件数は、京都府内で当院が最多です。

▼(胃がんの患者さん)胃はどのくらい残せますか?

多くの患者さんは胃をどのくらい切って、どのくらい残すことができるのかを心配されます。私たちは、なるべく胃を全部取ることを避ける手術を行っています。胃を全部取ることで、胃を残した患者さんより食事の量が減って、体重も減り、そして筋肉の量も減ることを私たちは報告してきました。胃を全部取らないことで、手術後の食事量や体力を落とさないようにしています。

一方で、がんを治すためには、胃を全部取ったり、場合によっては食道を取ったりすることが必要になります。私たちは、胃や食道を取る範囲を「手術でがんを治すこと」と「手術後の食事を十分に摂れること」の2つのバランスを考えて、決めています。

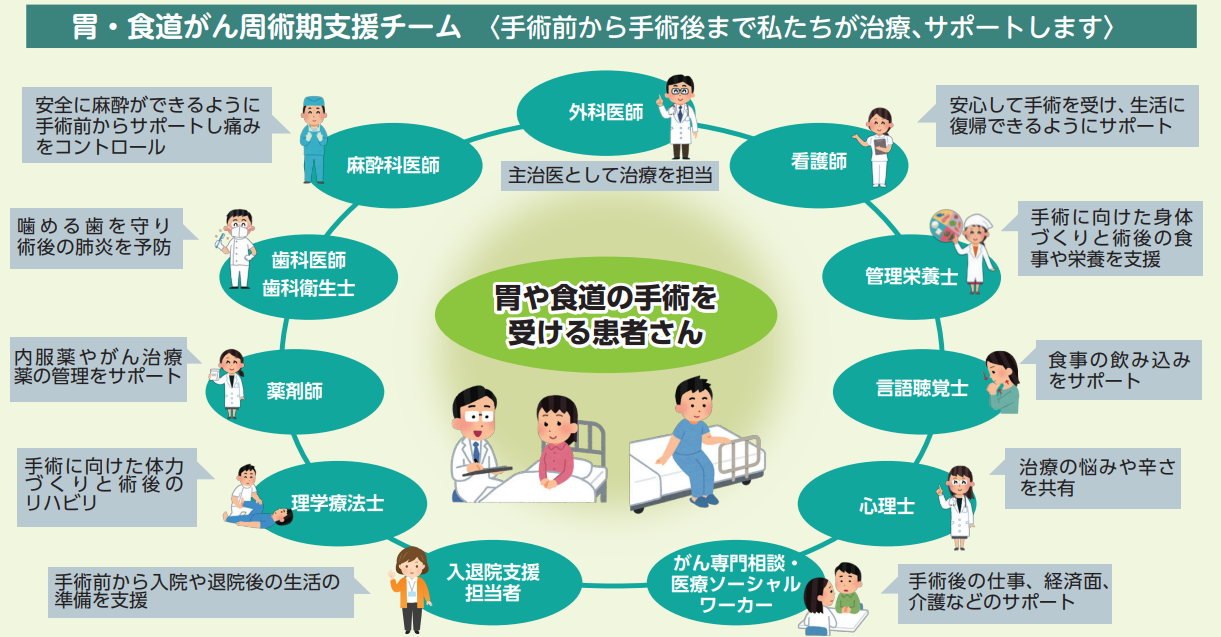

もし手術後の食事の量が低下する場合は、栄養剤を使うなど、適切なサポートが大切です。私たちは、栄養士や理学療法士などと連携し、患者さんの身体の状態を詳細に把握することで、適切な栄養サポートを行っています。

ご自身のがんの状況によって、適切な治療法やサポートを実施しますので、受診時にお尋ねください。

▼手術の後は痛みますか?

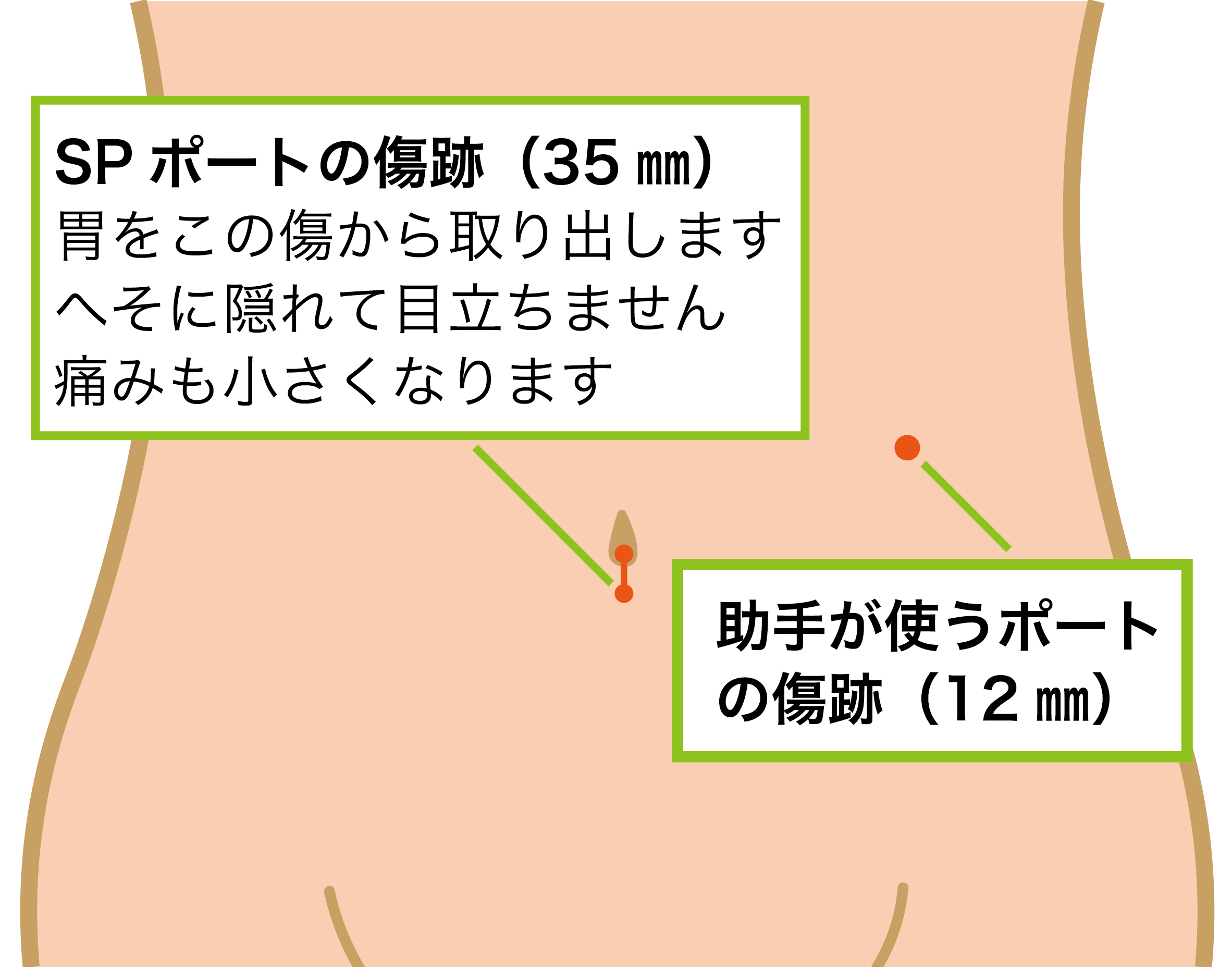

一つの傷から手術を行う最新のロボット機種ダヴィンチSPが京都府内で唯一当院に導入されており、全国でもまだ15台しかありません。この機種には、カメラを自由に曲げることができるなど、より精密な手術を行う上でのメリットがあり、その上、傷が少なくなるので、痛みが少なくなることが期待されます。

手術の後の痛みが小さくなるように、麻酔を担当する医師が、全身麻酔をかけた後に、おなかの壁に痛み止めの注射をします。そして、手術の後には痛み止めの点滴を組み合わせて投与します。がんを治すとともに、なるべくからだにとって優しく、痛みが少ない手術を提供させていただきたいと考えています。  SPを受けた患者さんの傷

SPを受けた患者さんの傷

▼手術の後は普通に暮らせますか?仕事はできますか?

食道や胃の手術の後には、食事量が減って、栄養状態が悪くなることがあります。手術後3ヶ月や半年くらい経つと、食事量が元の量近くまで自然に回復していくことが多いですが、そこまでなるべく体力を落とさないように、栄養やリハビリの治療を受ける必要があります。寝たきりで動けなくなるまでの状態になる方はほとんどいませんが、適切な栄養やリハビリの治療を受けないと、生活、仕事、運動、趣味などには影響がでることがあります。また長期間、栄養の状態が悪い状況が続くこともあります。

外科医師とともに、歯科医師、栄養士など専門性をもった様々な職種が協力することで、手術前から手術後まで、生活や食事に対するケアやサポートができる体制を整えています。私たちは、がんを治し、患者さんが手術後も元気に暮らし、趣味を楽しみ、お仕事に復帰できるよう、体力をなるべく落とさないことに注力しています。

また、患者さんには、手術後の目標を立てていただき、ご自身でもリハビリ等に取り組むことをお願いしています。趣味やお仕事の内容によって、復帰できる時期は異なりますので、担当スタッフまでお尋ねください。

当院のサポート体制

当院のサポート体制

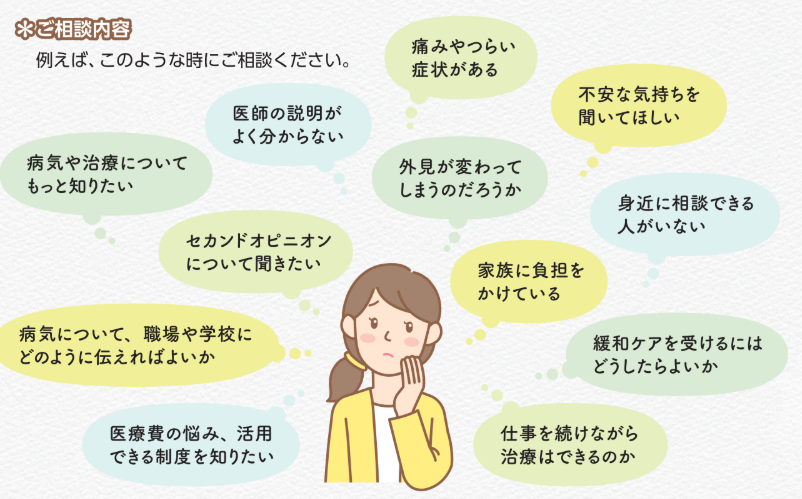

▼分からないことや不安な気持ちを相談したいです

当院では、がんを経験された方、治療中のご家族を持つ方が、治療を受けながら考えていること、生活の中で抱えている気持ちや不安など、安心してご相談いただける窓口として「がん相談支援センター」を設置しています。

がん専門相談員(看護師、社会福祉士)がお話を伺い、気持ちや情報の整理をお手伝いし、解決の糸口を一緒に考えていきます。

相談内容はご本人の許可なく第三者(担当医等含む)に伝えることはありません。匿名での相談も受けており、秘密厳守で相談に応じますので、安心してご相談ください。

食事のサポート

がん患者さんが少しでも食べやすいものを一緒に考え、食事をお出ししています。こうした経験から、食事への悩みを持つ患者さんやご家族に向けて、食事の工夫とレシピを集めた症状別の食事パンフレットを作成し、どなたでもご覧いただけるようホームページに掲載しています。

また、がん患者さん向けの栄養食事指導を実施しています。栄養指導を受けていただくためには、医師の診察と栄養指導の予約が必要です。ご希望の方は主治医にお気軽にご相談下さい。

▼受診から手術までの流れを教えて下さい

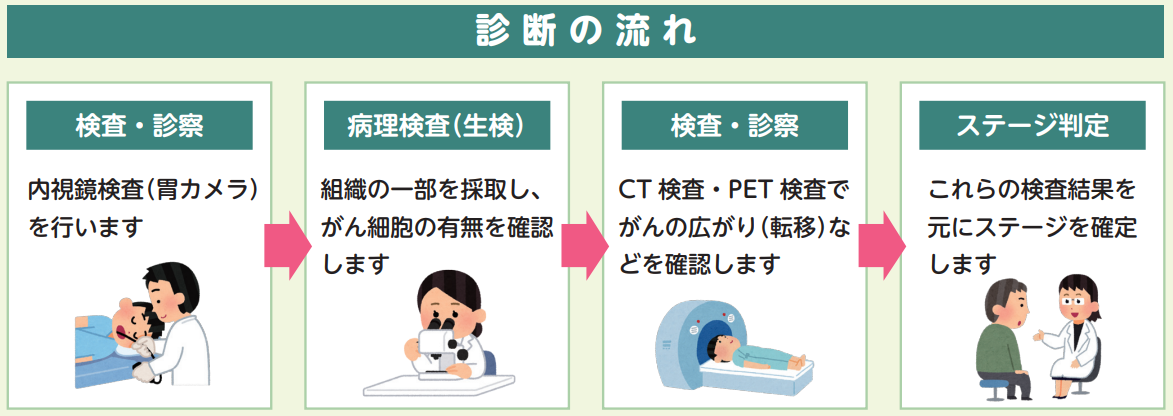

外科の外来には、他の病院・クリニックか当院の消化器内科からご紹介をいただきます。そうした施設では、がんの拡がりを診断する上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)や他の臓器(リンパ節や肝臓、腹膜など)への転移の有無を確認するCT検査が行われます。もし追加の検査があれば、外科外来で受けていただけるよう手配を行います。

検査結果からがんの進行度を決定し、適切な治療方針を決定します。その際には、お身体の状態や、患者さんやご家族の希望も大切になってきます。是非、医療スタッフと一緒にご自身にとって適切な治療方法を決めていきましょう。

手術が決まれば、患者さんによってはリハビリを手術の前から開始します。そうすることによって、ベストな状態で手術を受けていただき、手術による状態の悪化を予防できると考えています。

外科の医師だけでなく、手術中の麻酔をかける麻酔科の医師、看護師、手術の後の食事の状態をみさせていただく栄養士など多くの職種が、患者さんが無事に安心して手術を受け、退院することをサポートします。

最初に外科の外来を受診されてから手術までは3週程度です。手術の前日、前々日に入院をしていただき、手術に備えていただくことになります。

▼手術の後はどれくらいで退院できますか?

胃がんの手術の後は9~14日頃、食道がんの手術の後は15~21日頃に退院をしていただき、通院治療に繋げていきます。手術後に腸がうまく繋がらない縫合不全や感染症といった合併症が起こったり、再手術を行った場合は、入院期間が長くなります。当院では、手術のメリットとともにデメリットについても、手術前に十分にご説明をさせていただき、ご理解された後に手術を行っています。

▼進行している食道がんや胃がんを治すことができますか?

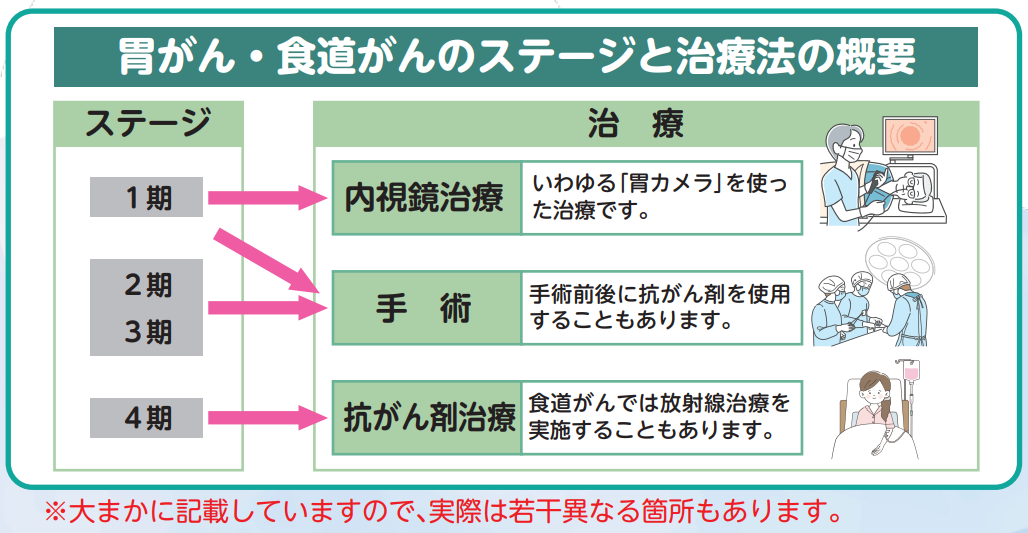

がんの進行度(ステージ)によって、5年後、10年後も生きている確率(生存率)が異なります。来院されたら、まず進行度を決めるために、内視鏡検査やCT検査を受けていただきます。がんの状態や進行度によっては、手術ではなく、内視鏡(胃カメラ)治療、抗がん剤治療、放射線療法を選択した方がよいこともあります。当院では、消化器内科、放射線科、腫瘍内科にそれぞれの専門家を揃えています。他の治療方法より手術を受けていただいた方が、生存率などにメリットがある患者さんには、手術をおすすめします。

また、がんの状況によっては、抗がん剤や放射線治療を行ったあとに手術を行うことがよいこともあります。さらに、最初の診断では、がんが取り切れないと判断した際も、抗がん剤や放射線治療がよく効いて、がんを切り取ることができるようになることもあります。お身体とがんの状況をよく把握し、適切な治療法を選択していくことがとても重要です。お身体やがんの状況、また患者さんのご希望は様々です。どういった治療法がよいのか、スタッフまでお尋ねください。

▼高齢でも手術できますか?

最近では70、80歳代といった高齢の患者さんが増えてきており、90歳代の患者さんもおられます。

高齢の患者さんの特徴は、個人個人によって体力や認知の機能が異なっていて、年齢だけでは手術を実施できるかどうかを判断できないことが挙げられます。当院では、手術前に栄養や体力の状態を評価して、手術を受けられるかどうかを判断しています。手術のメリット、デメリットについてご本人やご家族にお伝えし、手術を受けられるかどうかを看護師など他の職種と一緒に相談させていただきます。手術を希望された場合は、体力が落ちないように、手術の前から手術の後まで栄養士や理学療法士がサポートする体制を整えています。患者さんご自身にもリハビリに積極的に取り組んでいただくことも大切です。

当科の特徴

- 日本外科学会・専門医11名、指導医5名、日本消化器外科学会・専門医8名、指導医7名、消化器がん外科治療認定医8名、日本肝胆膵外科学会・高度技能専門医2名、日本内視鏡外科学会・技術認定医2名、日本がん治療認定医機構がん治療認定医5名、日本小児外科学会小児外科専門医1名、ダヴィンチ手術支援ロボットコンソール術者認定医6名など多くの専門医・指導医資格を持つエキスパートが協力して治療に当たります。

- 鏡視下手術(ロボット、腹腔鏡)から開腹手術まで、精緻な術前シミュレーション画像を駆使して、安全性と根治性、そして低侵襲性のバランスの取れた手術を提供します。2024年始より最新手術支援ロボット ダヴィンチSPサージカルシステム(単孔式)を導入しました。従来型(ダヴィンチXi)との2台体制で、最新の外科治療を提供して参ります。

- 総合外科(消化器外科+小児外科)、消化器内科、放射線診断・治療科、緩和ケア科、病理診断科合同のキャンサーボードを毎週開催し、内科的治療から手術、放射線治療まで幅広い選択肢の中から、個々の患者さん毎に最適な治療法を提案・選択しています。術前化学療法、IMRTによる精緻な術前放射線化学療法など高度進行がんの根治性向上に努めています。

診療の特徴

上部消化管、下部消化管、肝胆膵のそれぞれの領域のエキスパートが、「がんの患者さんを楽にしっかり治す」をモットーに、高度な外科治療を提供します。

① 消化管領域 (ロボット中心の低侵襲治療)

2013年7月に手術支援ロボットダヴィンチSiを導入し2020年4月からダヴィンチXiに更新、2024年2月よりダヴィンチSPサージカルシステムを新たに追加導入しダヴィンチXiとの2台体制になりました。

複数のアームを用いて手術を行うマルチポート型(多孔式)ダヴィンチXiと、アームが1本のシングルポート型(単孔式)ダヴィンチSPを個々の症例に応じて使い分けることで、手術創の最小化(最少化)のみならず、腹腔鏡手技における動作制限や手振れの解消、更には高解像度カメラによる拡大視+立体視(3D)効果もあり、より精緻な手術操作を実現できるようになりました。

麻酔科による腹直筋神経ブロック、NSAIDSの術後定期投与を低侵襲手術と組み合わせ、「痛くないがん根治手術」を実践しています。食道がんでは、神経モニター、縦隔鏡、胸腔鏡を組み合わせて、反回神経麻痺の軽減と食道がん手術の根治性向上の両立を図っています。

② 肝胆膵領域 (ロボットから開腹手術まで最適な手術)

日本肝胆膵外科学会・高度技能専門医2名を中心に、肝胆膵外科専門のエキスパートが治療にあたります。個々の患者さん毎に画像解析ソフトを駆使した精緻な術前シミュレーション画像に基づき、ロボット・腹腔鏡から開腹手術まで、安全性・根治性のみならず、低侵襲性にも配慮したバランスの取れた最適な外科治療を提供します。肝胆膵領域の悪性疾患の治療は複雑かつ高難度ですが、術前の説明に十分な時間をかけ、患者さんの不安を少しでも和らげるよう配慮しています。

③ 小児外科領域

小児外科専門医が常勤として在籍し、鼠径ヘルニア、陰嚢水腫、臍ヘルニア、停留精巣などの短期滞在手術疾患から長期入院を要する疾患まで、小児外科疾患に広く対応しています。子どもたちの負担をできるだけ小さくするために内視鏡手術を積極的に導入しており、胃食道逆流症、胆道拡張症、肥厚性幽門狭窄症、脾臓摘出術などを適応としています。一部の短期滞在手術疾患では日帰り入院手術を行っています。対象は鼠径ヘルニアや臍ヘルニアなどの小手術ですが、条件がありますので詳細は担当医にお尋ねください。

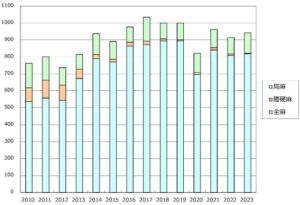

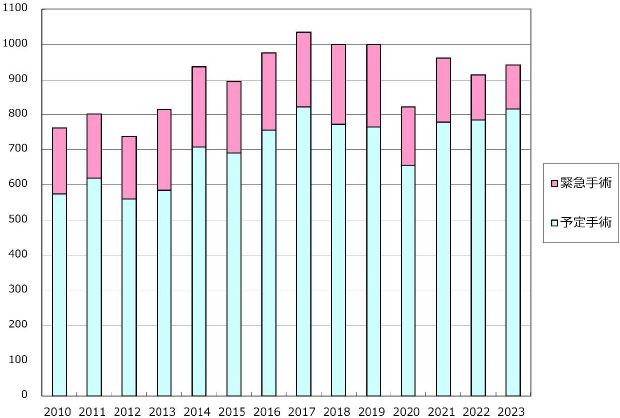

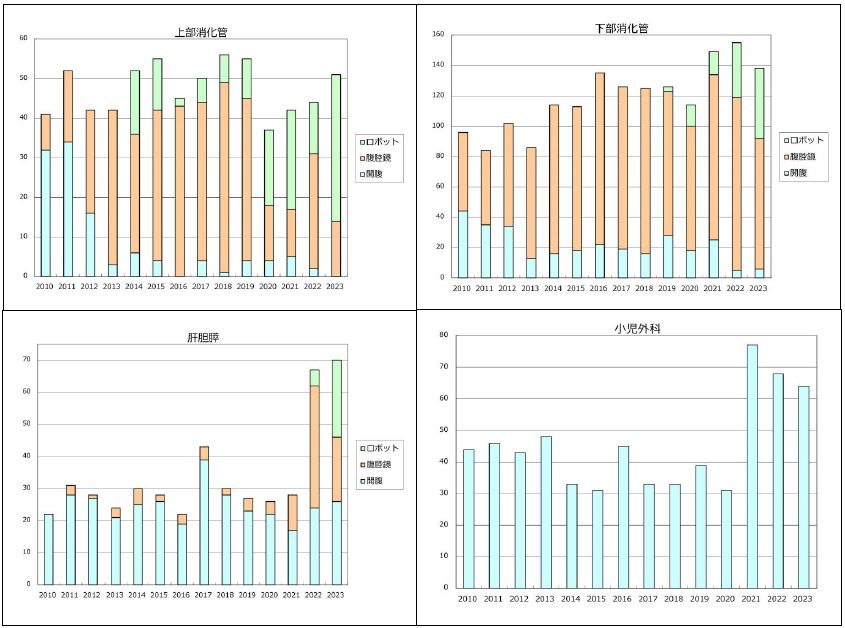

診療実績

2023年度の総手術数は943件でした。2010~2023年度までの手術件数の推移を下記に示します。2020年はコロナ禍の影響で、それまでの手術数増加傾向に足止めがかかる状況になりましたが、概ね年間1,000件前後の手術を行っています。この内、約15~20%が緊急手術でした。

上部(食道がん、胃がん等)及び下部(結腸がん、直腸がん)消化管では、他臓器に直接浸潤している様な進行例を除けばほぼ前例を鏡視下手術(ロボット支援下もしくは腹腔鏡下)で行っています。複数のアームで手術を行うマルチポート型 da Vinci Xiとシングルポート型 da Vinci SPを使い分けることで、安全性と根治性はそのままに、更なる低侵襲化を目指しています。

肝胆膵外科領域においても、2020年のロボット支援下膵切除術、2022年4月のロボット支援下肝切除術の保険収載を受け、当科でも2022年度より本格的に導入しています。血行再建や胆道再建を要する高難度手術においては開腹手術が中心となりますが、ロボット支援下手術が可能であれば積極的に実施しています。

年間手術件数

地域医療機関との連携活動

患者さんが住み慣れた地域で自分らしい療養生活を送るためには、地域の医療機関、介護福祉関連施設、調剤薬局等との連携が必要になります。そのため当院では、医師、看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカーがチームで患者さんの状態を共有し、入院前から退院後の生活までをシームレスにサポートしています。

また当院では、がん術後の患者さんを中心に、地域連携手帳を用いて、開業医の先生方と当院の二人主治医体制での共同診療を推進しています。より円滑な共同診療体制の維持目的に、実際に手術を担当する医師が日頃から地域の医療機関を訪問することによって顔の見える関係構築に努めています。

京都市南西地域の急性期医療を担う外科として、がん診療や緊急手術を必要とする患者さんに最新・最善の治療を提供してまいります。

施設基準・学会認定

日本外科学会外科専門医制度修練施設

日本消化器外科学会専門医修練施設

日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設 B

日本胃癌学会認定施設 B

がん患者さんとご家族のための食事のヒント

がん患者さんとご家族のための食事のヒント