感染管理センター

基本方針

- 診療・ケアに携わる職員全員が、標準予防策の遵守を徹底する。

- その上でさらに、感染症ごとに感染経路別予防策(接触、飛沫、空気予防策)を講ずる。

- 医療現場では、手指衛生が感染対策の基本と心得る。

- 抗菌薬適正使用を遵守し、多剤耐性菌の出現や定着を防止する。

体制と概要

京都市立病院の感染防止委員会(一般には「感染対策委員会 Infection Control Committee :ICC」と呼称)は他院に先駆け1984年6月1日に設置されました。 ICCは院内各部門の代表者が参加する院内感染対策事項の最終の決定機関ですが、当院の感染防止委員会は、感染対策の実行部隊である感染制御チーム(Infection Control Team : ICT)としても機能していました。2003年12月にはICTがICCから独立し種々の事例にレスポンス速く柔軟に対応しています。2013年3月の新棟オープンに伴いICTの活動拠点として感染管理センターが設置されました。2014年4月からは一部門として独立し、部長(副院長兼職)、副部長(感染症科部長兼職)、専従感染管理認定看護師が配置されました。また、2005年からICT活動の一環として感染症診療適正化ならびに抗菌薬適正使用支援活動を継続してきましたが、2018年4月の保険診療改訂により、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)活動加算が認められたことを受け、ICTからASTを独立させて活動を継続しています。AST専従は2019年4月から薬剤師が担っています。以下、センターの活動状況について紹介します。

センターでのICT/AST活動に従事する職員は、医師3名(感染症科医師、うち感染症専門医2名、ICD1名)、看護師4名(うち感染管理認定看護師3名、感染制御実践看護師1名)、薬剤師5名(うち感染制御専門薬剤師かつ抗菌化学療法認定薬剤師1名、感染制御認定薬剤師かつ抗菌化学療法認定薬剤師1名、感染制御認定薬剤師2名)、細菌検査担当臨床検査技師3名、理学療法士1名、臨床工学士2名、管理栄養士1名、放射線技師1名、事務職員2名などより構成されています。2017年度まではICTミーティングを月2回開催していましたが、2018年4月からは、ICTミーティング、ASTミーティングとも月に各1回開催しています。院内感染対策指針で定めた任務は以下の通りです。

- サーベイランス業務(医療関連感染の現状把握)

- 感染防止対策マニュアル作成業務

- 医療関連感染防止対策に関するコンサルテーション・指導

- 院内における感染対策処置・予防処置に対する評価と指導

- 抗菌薬・消毒薬の使用状況の把握と適正使用指導

- 感染対策事項の職員への周知徹底と教育・啓発

- 職業感染(針刺し、切創、粘膜曝露、結核等感染症曝露)の予防対策と発生時の対応

- 病院各部門との連携

- 病院内での滅菌、消毒、清掃業務の指導

- 栄養科での食品衛生管理に対する指導

- 病院廃棄物処理に関する指導

- 他施設、他医療機関との感染対策ネットワークの構築

- 院内でのアウトブレイク時の対応

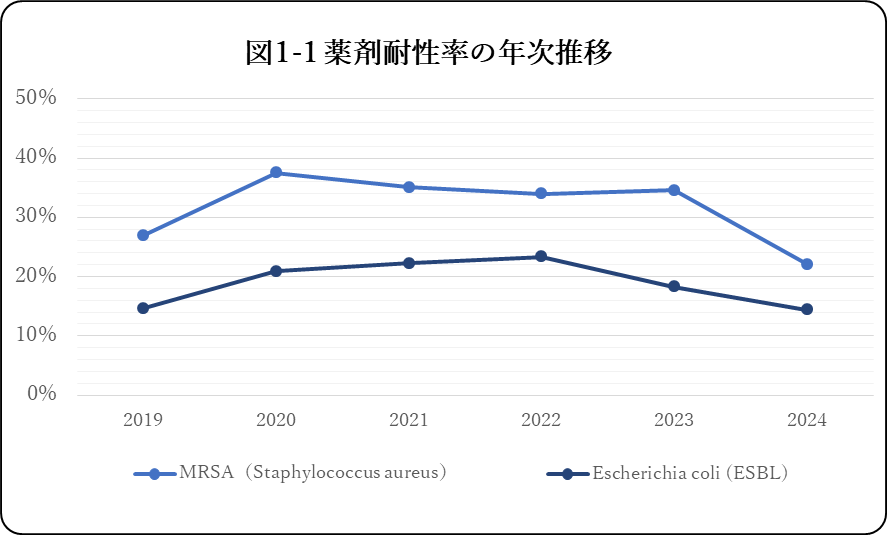

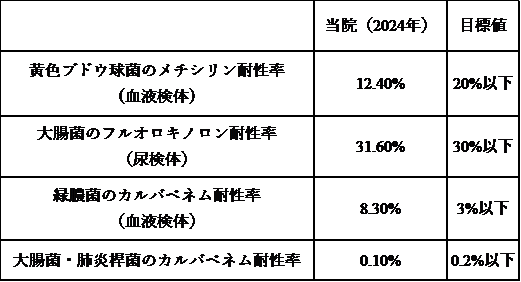

これらの任務のなかでも、1における細菌サーベイランス業務は細菌検査技師により行われ、院内で材料別に検出された全ての細菌を毎週報告しています。当院では他院と比較しメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)分離率(分離頻度)は20~30%台と低率を維持しています(図1-1)。最近注目すべき多剤耐性菌として、基質拡張型βラクタマーゼ(ESBL)産生腸内細菌目細菌、多剤耐性緑膿菌、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)などが上げられますが、問題となる多剤耐性菌は全て、発見され次第直ちに感染防止委員会委員長に報告されると共にICT/ASTで共有する体制を敷いています。ESBL産生大腸菌は2000年代以降世界的に増加傾向ですが、当院では近年は増加なく経過しています(図1-1)。厚生労働省が定めた、薬剤耐性(AMR)アクションプランでは、2027年までに達成すべき耐性菌の目標値が定められています。当院の2024年の結果では、MRSA, CREでは目標を達成していますが、フルオロキノロン耐性大腸菌、カルバペネム耐性緑膿菌は目標に達しておらず今後の課題です(図1-2)。

感染管理認定看護師・感染制御実践看護師は、主として看護職員への感染対策の教育指導を基本の業務としつつ、針刺し対策を含む職業感染防止対策、アウトブレイク対応、デバイスサーベイランスなどに取り組み、感染対策業務の中心を担っています。

3のコンサルテーション・指導業務において、感染症科医師は、検査室と連携し、血液培養陽性患者中心に、感染症患者における抗菌薬の適正使用を推進しています。特に2005年12月から、週2回、火曜日と金曜日の午後、血液培養陽性患者、感染症科コンサルト患者、特定抗菌薬使用患者、長期抗菌薬使用患者、多剤耐性菌保菌患者などの感染症診療支援病棟ラウンドを行い、2018年度からはASTラウンドと呼称しています。

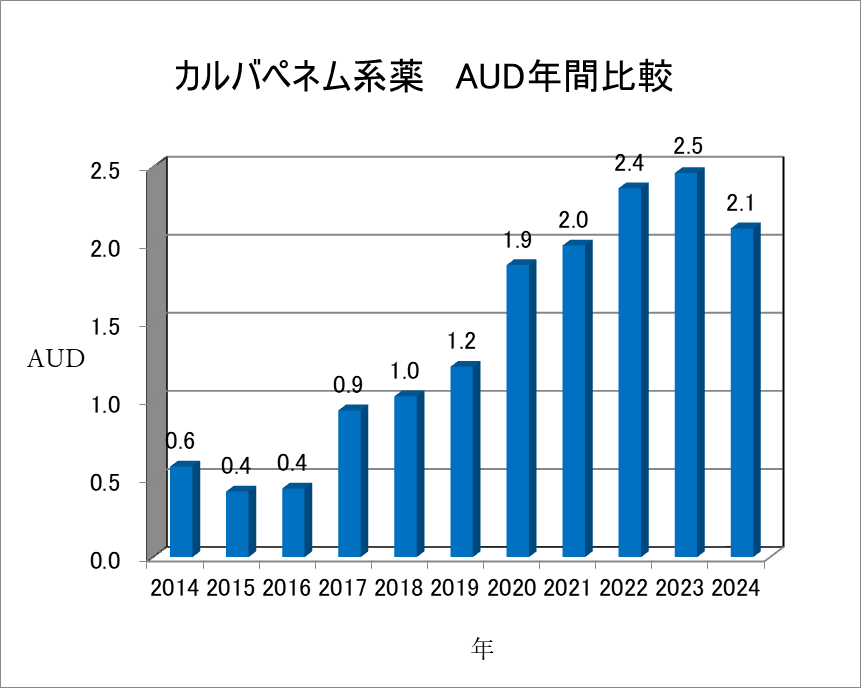

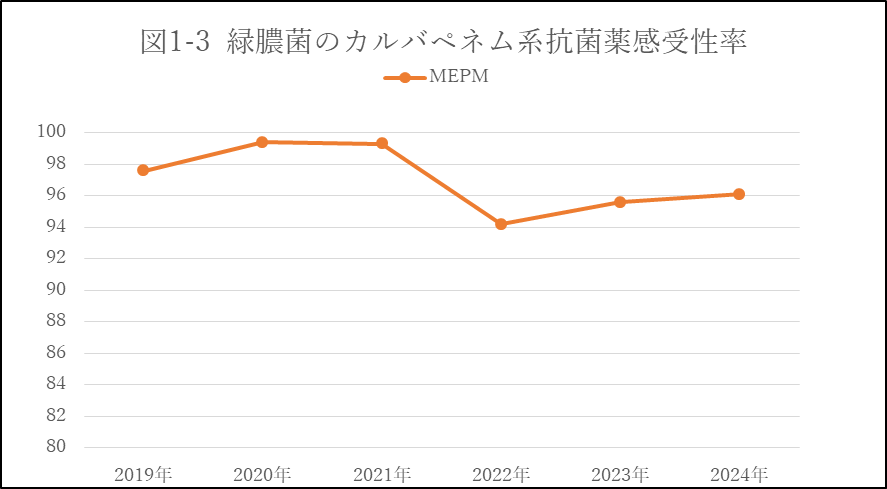

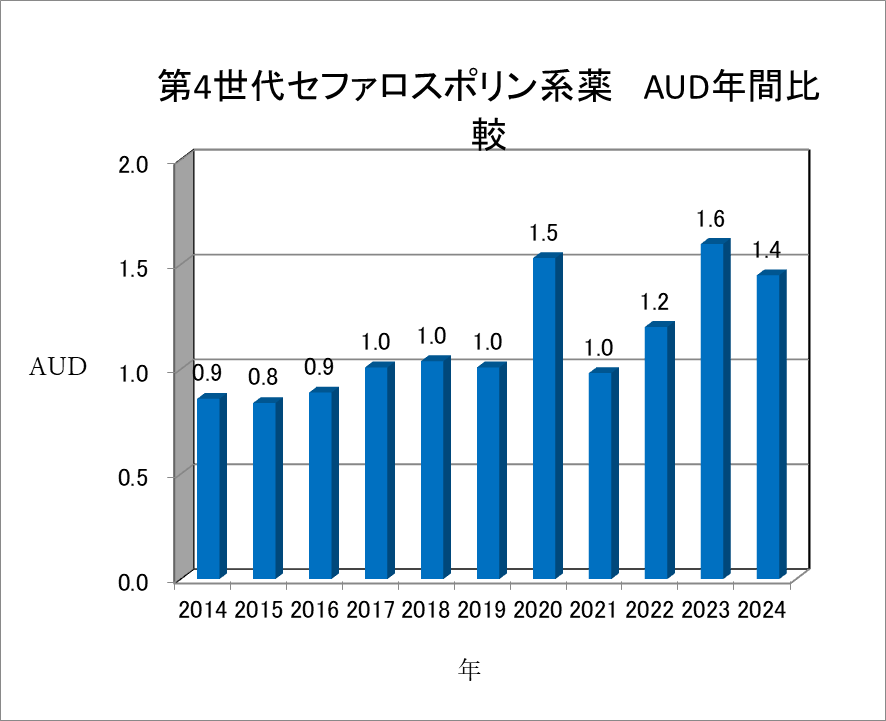

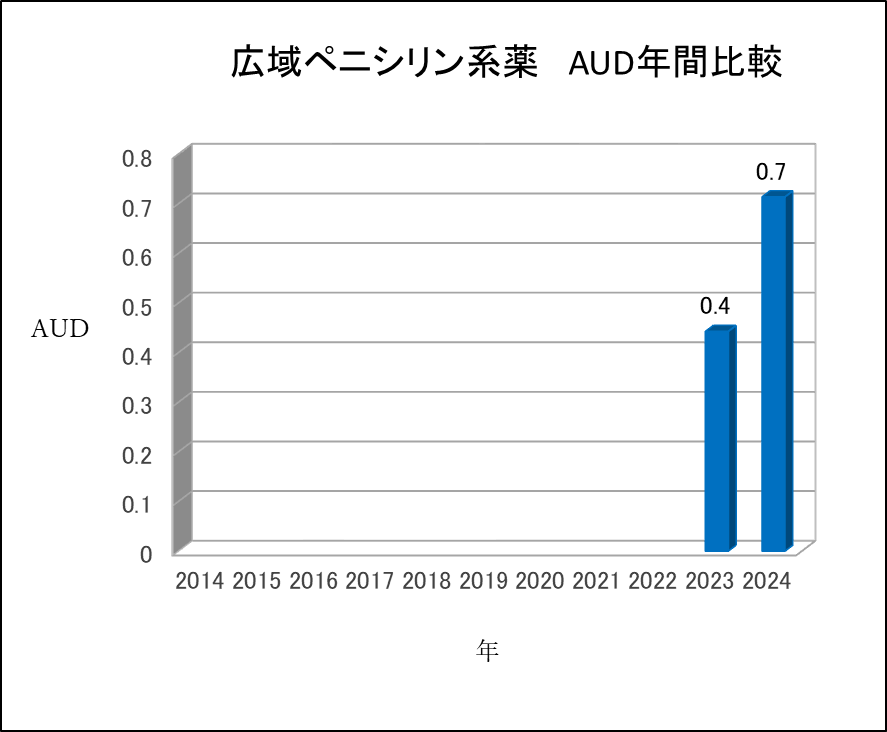

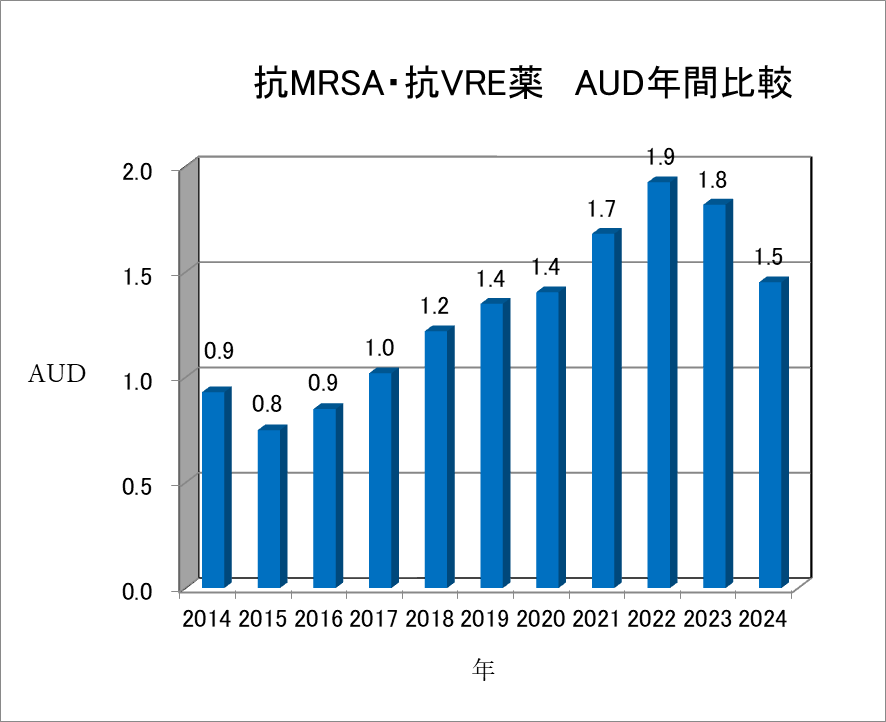

当院では、広域抗菌薬であるカルバペネム系、第4世代セファロスポリン系、広域ペニシリン系や抗MRSA薬処方時の届出制を採用しています。カルバペネム系、第4世代セファロスポリン系、広域ペニリシン系抗菌薬の使用量は、好中球減少をきたしやすい血液悪性腫瘍患者の増加や、ESBL産生菌による重症感染症患者の増加に伴い増加していますが(図2)、緑膿菌のカルバペネム感受性率は94%以上を維持しています(図1-3)。抗MRSA・抗VRE薬の使用は近年減少傾向です。(図2)

厚生労働省AMRアクションプランにおける目標値と当院の薬剤耐性率

(図1-2 )

図2 広域抗菌薬のAUD年間比較

一方、感染管理認定看護師・感染制御実践看護師を中心とした環境整備・感染対策の遵守を主眼としたICT環境ラウンドでは、チェックリストを用いて、正しい手洗いの遵守、環境整備、汚染リネンの取扱い、機器の洗浄・消毒などについて指導しています。ここ数年の針刺し刺傷・血液体液曝露症例は増減なく経過しています。しかし、手術室での針刺し・切創事例は比較的多いため教育啓発を継続します。また、感染管理認定看護師・感染制御実践看護師は、各部署から種々の感染対策コンサルトを受け付けており常に迅速な対応を心がけています。

5の薬剤師の主たる活動は、抗菌薬を主体とする抗微生物薬に関する情報提供や、抗MRSA薬、特にバンコマイシン(VCM)使用患者での治療的薬物濃度モニタリングです。抗MRSA薬使用患者を全例把握し、VCMトラフ濃度より投与シミュレーションを行い適正な投与量、投与間隔を提案し医師の診療をサポートしています。指定抗菌薬の使用量を毎月算出しています。また、AMR対策の一環として第3世代セファロスポリン系経口抗菌薬の各診療科での使用量削減に中心的役割を果たしています。

8において、ICTと各部門特に病棟との連携を密にするため、2005年7月から各部署の副看護師長を感染対策リンクナースとし、ICTとの連絡係としました。2011年からは、2年の任期で、一定の経験年数の看護師は全てリンクナースが担当できるよう制度を変更しました。感染管理認定看護師・感染制御実践看護師が取りまとめ役として感染対策リンクナース会を主導しています。また、各診療科内にリンクドクターを任命し、感染管理センターからの情報、通知等を所属医師に周知徹底するとともに、外来、病棟などにおける院内感染対策遵守やアウトブレイク発生時対応にリーダーシップを発揮するよう定めました。

地域医療への貢献

2012年度から感染対策地域連携加算が認められ、当院も加算1を算定する施設として、周辺の加算標榜の施設と年4回開催するカンファレンスを通じ連携するようになりました。2025年度は、加算1の2施設、加算2の3施設、加算3の3施設、外来(診療所)38施設と連携しています。平時からの各施設との情報交換を通じ、施設内だけでなく近隣コミュニティーで感染対策を推進するべく議論を重ねています。当院ならではの取組として、2024年に京都市医療衛生企画課および地域連携医療機関と協力し、模擬患者を用いた新興感染症の病院間移送訓練を行いました。

※感染対策向上加算に係る医療機関連携についてはこちらを参照ください。