腎臓内科

腎臓内科トピックス

透析施設・患者さん向け雑誌Vividに、当院腎臓内科についてわかりやすく紹介されています

掲載内容はこちら(Vivid( p1)、Vivid(p2))をご覧ください。

腎臓病教室について

奇数月の第2、4木曜日に開催しています。

詳しくは腎臓病教室のページをご覧ください。

基本診療方針

1 ガイドラインに則した標準的診療を行います。

2 検尿異常から腎炎、ネフローゼ、保存期腎不全、透析導入から透析中の合併症まで全ての段階の腎疾患に対応します。

3 腎生検組織診断に基づいた、正確な腎疾患の診断を行います。

4 地域透析施設との密接な連携を取ります。

医師紹介

| 部長 (診療部副統括部長 兼職) |

いえはら のりゆき 家原 典之 |

臨床腎臓病学・透析療法 |

|---|---|---|

| 日本内科学会認定 総合内科専門医(指導医) 日本腎臓学会認定 腎臓専門医(指導医) 日本透析医学会専門医(指導医) |

||

|

副部長 |

とみた まゆみ 富田 真弓 |

臨床腎臓病学・透析療法 |

| 日本内科学会総合内科専門医(指導医) 日本腎臓学会腎臓専門医(指導医) 日本透析医学会認定 透析専門医(指導医) |

||

| 医長 | やない ゆうこ 矢内 佑子 |

臨床腎臓病学・透析療法 |

| 日本内科学会認定 総合内科専門医(指導医) 日本腎臓学会認定 腎臓専門医 日本透析医学会認定 透析専門医 | ||

| 医長 | やまもと こうじろう 山本 耕治郎 |

内科一般 |

| 日本内科学会認定 総合内科専門医(指導医) 日本腎臓学会認定 腎臓専門医(指導医) 日本透析医学会認定 透析専門医(指導医) 透析医学会 VA血管内治療認定医 日本栄養治療学会 認定医 |

||

| 専攻医 | きしもと つよし 岸本 剛 |

内科一般 |

| 専攻医 | くまざわ しゅん 熊澤 駿 |

内科一般 |

外来担当医表

腎臓内科は、初診紹介制・再診予約制の診療科です。

こちらをご確認ください。

診療体制と概要

(外来)

常勤医を中心に、専攻医も外来診療に当たります。

腎疾患は自覚症状や他覚所見に乏しいので、原則として、受診に際しては採血・採尿等の検査を実施しています。おおよそ1時間以内に結果を出し、その結果を踏まえて診療を行い、治療、管理に遅延を来さないようにしています。また、必要な場合は、腎臓超音波検査もその場で行っています。

(入院)

入院実績は、次項目「診療実績」のとおりです。透析患者合併症の入院患者数には、他科入院中の患者も含まれています。入院患者には、部長、医長、専攻医、研修医がチームを組んで診療に当たっています。

診療疾患

腎臓内科が扱う疾患は、腎炎、ネフローゼ、腎不全などの内科的な疾患です。結石や腫瘍、前立腺や膀胱の病気は泌尿器科が専門です。

・ 検尿異常、原因不明の腎機能低下

・ 慢性腎炎 ・ ネフローゼ症候群

・ 急速進行性腎炎(RPGN)

・ 糖尿病性腎臓病

・ 膠原病関連腎症

・ 慢性腎不全(透析導入)

・ 急性腎不全

・ 電解質異常

・ 維持透析患者の種々の合併症

診療実績

| 2023年度 | |

| のべ入院患者数 | 302 |

| 透析導入数 | 57 |

| 腎生検数 | 41 |

| (主要疾患の入院患者数) | |

| 慢性腎炎 | 12 |

| ネフローゼ | 16 |

| RPGN | 1 |

| 急性腎炎 | 0 |

| 慢性腎不全 | 127 |

| 急性腎不全 | 14 |

| 膠原病腎症 | 6 |

| 多発性嚢胞腎 | 3 |

得意分野

1 腎炎、ネフローゼ症候群

腎生検を実施し、組織診断に基づいた、的確な治療を行うようにしています。ただし、腎生検は採血などに比べて侵襲的な検査です。全国統計においても輸血以上の処置を必要とする合併症が0.2%です。当科では過去16年間で、輸血を必要とした症例が4例のみありました。

腎生検のリスクを慎重に判断しつつ、診断確定による腎炎治療への有益性及び腎予後推定への利点を検討し、適応をしっかりと評価しながら施行しています。

2 超音波ガイド下血管穿刺法

超音波を活用し、安全な血管穿刺を実践しています。中心静脈から透析内シャント、また、表面からは触知困難な末梢静脈までその範囲を広げています。

本法により、ダブルルーメンカテーテルを使わずに血液浄化が可能となり、内シャント使用不能例や自己免疫疾患に対する特殊血液浄化にも、安全にブラッドアクセスを確保しています。

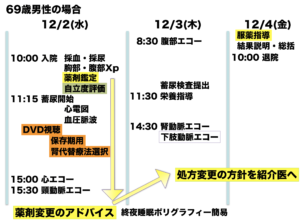

3 検査教育入院

糖尿病性腎臓病の重症化予防のためには、患者さん本人の自覚を促すことと、8割に合併する血管病変を早期発見することが重要だと考えています。当科では仕事をしている方にも受け入れやすい、2泊3日の検査教育入院を推奨しています。図にありますように、治療食を体験しながら、入院でないとできない検査を含め、多くの検査と学習を織り込んだプログラムとなっています。

(3日間検査教育入院)

4 保存期腎不全

保存期腎不全において、基本治療の一つは食事療法です。最近は疾患によって、その腎保護効果に違いがあることがわかってきています。

当科では、栄養科の協力の下、個人栄養指導を行い、最新のエビデンスに基づいた実施可能な塩分制限や蛋白制限を指導し、腎機能の悪化阻止に努めています。また、24時間蓄尿検査を実施し、1日蛋白摂取量や塩分摂取量を計算し、患者さんにフィードバックしています。

ACE阻害剤やアンギオテンシン受容体阻害薬等による血圧コントロールと蛋白尿抑制が、腎機能の悪化進展阻止に有効であることが確立されています。このため、その効果を最大限発揮できるような指導を行なっています。こうした治療の実行性を高めるために、8日間の教育入院をおすすめします。

5 IgA腎症に対する扁桃腺摘出術後パルス療法

IgA腎症と慢性扁桃腺炎との関連が明らかにされており、全国的にもエビデンスが確立されつつあります。

当科では、2007年頃から耳鼻科と連携し、適応症例には扁桃腺摘出とステロイドパルス療法を行っており、良好な経過をたどる症例が増えてきています。

6 腎代替療法

治療にも関わらず、残念ながら末期腎不全に移行した場合には、腎代替療法の選択と導入が必要となります。

当院では、腎臓内科が血液透析と腹膜透析を管理しており、保存期腎不全から透析療法への移行がスムーズです。特に、腎代替療法の選択では実機やAV機器を用いた具体的な説明を心掛けています。

腎代替療法が始まると患者さんの生活様式は何らかの制限を受けることとなります。患者さんとよく相談して、希望される生活様式を尊重しつつ、医学的見地も加味して療法選択を進めています。

CKD(慢性腎臓病)について

最近、慢性腎臓病(CKDと略される)という言葉が良く使われるようになってきました。

CKDとは

一定以上の腎臓の働きの低下か、あるいは何らかの腎臓に関する尿、血液、レントゲン検査など、異常が3ヶ月以上続く場合、慢性腎臓病(CKD)と言います。

CKDについては重要な点が二つあります。一つは、CKDは末期腎不全に進行して、透析療法や腎移植をしないと生きていけなくなる事。もう一つは、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞などの、心臓や脳血管の病気を起こす危険性が格段に高くなるということです。

CKDのうち、腎炎やネフローゼ症候群というのは、尿中に血液やたんぱく質が出ている病気です。手足や顔がむくんだり、血圧が高くなったりする場合もありますが、何も症状がなく、尿の異常が出るというだけのこともあります。

糖尿病や高血圧、加齢、肥満などの生活習慣病をもと起こってくる病気には、糖尿病性腎症、腎硬化症などがあります。これらの疾患は、血尿はあまりなく、タンパク尿が主体ですが、これらさえも無く、腎臓の働きが落ちているだけ、あるいは血圧が高いのが目立つという場合もあります。

CKDの診断はどうするか

CKDのうち、腎炎やネフローゼは、血液や尿の検査、レントゲンや超音波検査では確定診断できず、腎生検という組織検査が必要です。局所麻酔をして、超音波で十分位置を確認し、針で細い組織を取ってきて、病理学的に診断をつけます。

この検査は100%安全にできるわけではありませんが、超音波でしっかりと位置を確認すれば、ほぼ問題なく検査できます。この腎生検で得られる情報は、他では絶対得られない貴重なもので、重要な検査です。

一方、糖尿病性腎症や腎硬化症などの疾患の診断には、病歴や経過、糖尿病や高血圧自体の診断が重要で、組織学的検査がぜひ必要というわけではありません。

CKDの治療はどうするか

腎炎やネフローゼでは、副腎皮質ステロイドやカルシニューリン・インヒビターという免疫や炎症を抑える薬で治療をすることが多いです。また、日本では、IgA腎症については慢性扁桃炎との関連が示唆されており、扁桃腺摘出とステロイドパルス療法が行われることも多くなっていますが、当院でも実施しており、有効例も見られています。

糖尿病性腎症や腎硬化症では、糖尿病、高脂血症、動脈硬化などに対する治療が重要です。

しかしながら、ほぼ全てのCKDの治療に共通して重要なのは、血圧のコントロール、蛋白質や塩分制限などの食事療法です。特にこうした治療により、腎臓の働きが悪化するのを防ぎ、働きを維持することが可能になります。

血圧のコントロールについても、レニン・アンギオテンシン系阻害薬を中心に、蛋白尿を減らすような方向で、血圧を下げることが腎臓を守るために、大変重要です。そしてそうすることにより、CKDに合併することの多い、心蔵や血管の病気を防ぐことにもなります。

CKDが良くならない時はどうなるか

食事療法や薬物療法を行っても、必ずCKDがよくなるわけではありません。がんばって治療を続けても、腎臓の働きが悪くなっていく場合もあります。

腎臓の働きが正常の1/10未満になりますと、ご自分の腎臓だけでは種々の老廃物の排泄が不十分となり、尿毒素がたまり、食欲低下、全身倦怠感、かゆみ、むくみ、息切れなどの症状が現れ、日常生活が送れなくなります。ひどくなると命まで失ってしまいます。

これを良くするためには、腎代替療法と言われる、血液透析、腹膜透析、腎移植などの治療が必要です。

当院では移植は行っていませんが、透析療法は実施しております。総合病院内の透析施設として、院内の関係各科や地域の透析医療機関と緊密な連携を取りながら、より質の高い透析医療を提供していくことを目指しており、たとえ末期腎不全になっても、少しでも安楽な日常生活のサポートができるよう努めています。

臨床研究のお知らせ

・「透析量の評価法に関する研究」を実施しています。

詳しくは、透析量の評価法に関する研究(PDF)をご覧ください。

・「透析患者の体液管理に関する研究」を実施しています。

詳しくは、透析患者の体液管理に関する研究(PDF)をご覧ください。

・「慢性維持透析患者におけるがん診療に関する他施設共同観察研究」を実施しています。

詳しくは、慢性維持透析患者におけるがん診療に関する他施設共同観察研究(PDF)をご覧ください。

地域医療との連携活動

地域からの紹介患者さんは年200名近くになり、徐々に増えています。原則、かかりつけ医との二人主治医制を取っています。近々、腎臓病連携パスを運用する予定です。

腎臓病教室は、地域医療機関の患者さんにも無料解放しています。腎臓病の療養法や食事・運動・腎代替療法について情報提供いたします。お気軽に参加をお勧めください。

その他患者会活動

部長の家原は、京都腎臓病総合対策推進協議会に所属しています。京腎協(京都府の腎友会)と協力して、春の公開シンポジウムや世界腎臓デーのイベントに参画しています。

メディア掲載履歴

「毎日血圧 時々尿検査 ~早期発見で慢性腎臓病を予防しよう~」(京都新聞 朝刊 2014年10月25日)

掲載内容は掲載記事(PDF)をご覧ください。

施設基準・学会認定

日本腎臓学会認定研修施設

日本透析医学会認定施設