その他のスペシャリストたち

感染制御実践看護師

金沢 律子

院内全ての職員、患者さんとその家族の安全な療養環境を感染症から守るため、感染管理センターの専従として活動しています。

院内全ての職員、患者さんとその家族の安全な療養環境を感染症から守るため、感染管理センターの専従として活動しています。

当院の感染対策チーム(ICT)は、医師、看護師、薬剤師をはじめとする多職種がメンバーとして所属しているため、部門を超えてチーム全体で院内感染対策活動の推進に努めています。

また、感染対策の中で最も重要な手指衛生については、適切なタイミングと方法で実施できるよう啓発活動を続けています。毎月モニタリングしている手指衛生実施回数の推移をICTミーティングで共有し、部門別の年間活動計画に沿って遵守率向上に向けて取り組んでいます。

これからも、京都市立病院の機能・役割を発揮するため、保健所や他の医療機関と連携し地域全体の感染対策推進活動に努めます。

日本糖尿病療養指導士 ・ 京都府糖尿病療養指導士

林奈己、篠原佐有子、石原美絵 ・ 橋佳奈

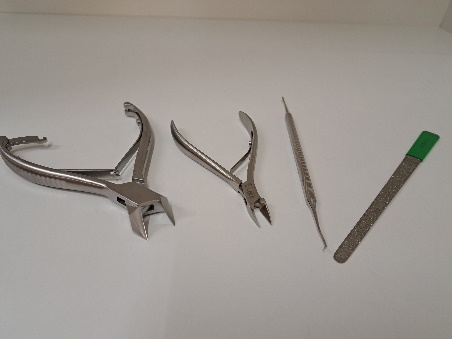

- フットケア外来

糖尿病は、血流障害や動脈硬化になりやすく、免疫力低下も起きやすいため、足に潰瘍形成など重篤な疾患が起こることがあります。放置してしまうと足潰瘍や壊疽を併発してしまい、最悪の場合、足の切断を余儀なくされることもあります。そのため、フットケア外来では、足のケア、皮膚や爪トラブルの予防とセルフケア支援を行っています。糖尿病について専門的な知識や技術を持った看護師が足のトラブルを予防し、快適な生活を送れるよう一人一人に寄り添ったケアを行っています。

〈フットケアの実際〉

・足のアセスメント:神経障害のチェック、足の血流確認など行います

・足のセルフケア支援:足の観察、清潔保持、爪の切り方、靴や靴下の選び方・履き方を患者さんの生活に合わせてアドバイスいたします

・足のケア:爪のケア(巻き爪・変形爪など)、角質・保湿ケア、タコやウオノメの処置などを行います。

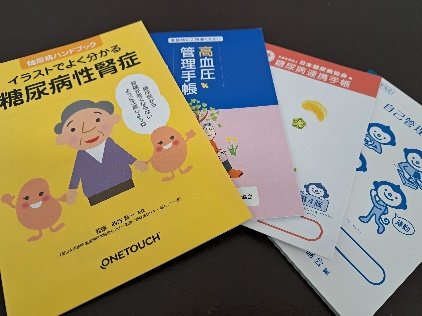

- 糖尿病透析予防外来

『糖尿病腎症』とは、糖尿病3大合併症の1つで、自覚症状がないまま腎機能の低下が進行し、だるい・疲れる・足がむくむなどの症状が現れます。これらの症状が現れた時には、かなり腎機能は低下しており、透析を受けないと生命維持ができない状態に近いと言えます。透析導入にならないために、早期からの血圧管理、脂質や血糖に重点をおいた栄養管理を行うことが重要となります。当外来では、医師、管理栄養士、看護師が連携し、腎症予防の説明や相談支援を行っています。

〈糖尿病透析予防外来の実際〉

・医師:糖尿病全般の管理、薬物調整

・管理栄養士:血糖コントロールと腎症悪化予防のための栄養指導

・看護師:腎症に重点をおいた療養指導、生活調整など

HIV感染症看護師(日本エイズ学会認定)

浅 智彦

当院は平成7年7月にエイズ治療拠点病院の指定を受けて以来、HIV診療については感染症科医師と薬剤師が中心となって進められていました。近年、抗HIV薬の開発は目まぐるしく、HIV陽性患者は他の慢性疾患と同等の寿命を全うできるほど、コントロール可能な疾患になっていると同時に、HIV陽性患者の高齢化が加速しています。

当院は平成7年7月にエイズ治療拠点病院の指定を受けて以来、HIV診療については感染症科医師と薬剤師が中心となって進められていました。近年、抗HIV薬の開発は目まぐるしく、HIV陽性患者は他の慢性疾患と同等の寿命を全うできるほど、コントロール可能な疾患になっていると同時に、HIV陽性患者の高齢化が加速しています。

HIV感染症看護師は、看護の視点で患者の身体的・精神的負担を軽減し、安心して治療継続できるよう多職種連携のもと活動します。私は、チームの一員として入院患者や外来通院患者に対して介入しはじめ、患者が自分らしく治療を続けながら生活できるよう、一番近い存在で伴走する看護師を目指し活動していきたいと思います。

臨床輸血看護師

植嶋久美子、西田朝香、塩谷真里、分野美香

臨床輸血看護師とは、日本輸血細胞治療学会の認定資格であり、輸血に関する専門的知識と技術に精通し、安全な輸血看護を行う看護師です。毎年、1~2名の資格取得を計画的に推進し、取得後は多職種からなるチームで活動しています。

私たちは輸血看護の実践者として、患者の状態を的確にアセスメントし、安全かつ安心して輸血療法を受けられるように支援していくことを目指しています。

臨床輸血看護師の主な活動内容として、専門的な知識を持った医師・看護師・検査技師・医療安全スタッフで構成されたチームで輸血ラウンドを行っています。輸血ラウンドの目的は、根拠に基づいた実践により輸血療法の安全性と質の向上です。ラウンド結果と事例検討を併せて、輸血の適正使用や副作用管理における課題を明確にし、改善に向けた取り組みと定期的な輸血投与マニュアルを見直しています。

また、水準の高い輸血看護を実践するために、最新の輸血療法に関連した研修や学会に参加し、院内での学習会や看護実践につながるよう情報発信しています。

患者さんや家族等が、安心して輸血を受けられるよう支援していきたいと思います。

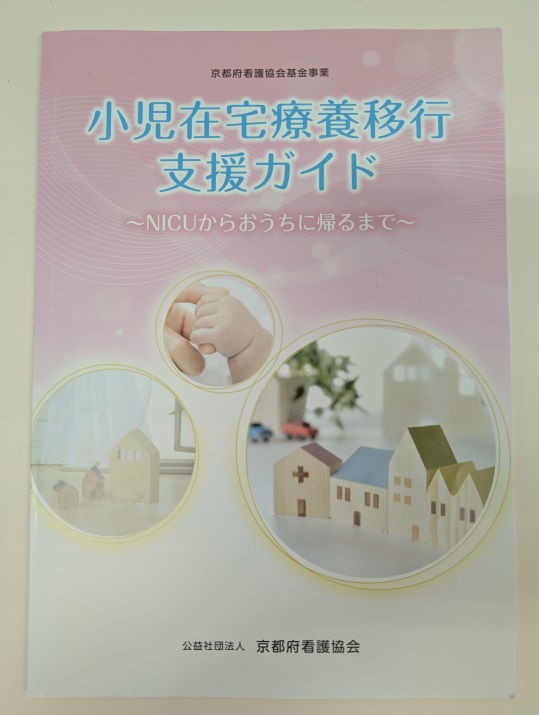

小児在宅移行支援看護師

大内裕美、松本明香里

NICUは、出生直後に入院になった新生児とその家族にとって、退院後生活のスタート地点となる場所です。また、退院後も継続して医療を要する状態にある患児は「医療的ケア児」とし、在宅に移行する際の準備が非常に重要となります。小児在宅移行支援指導者は、医療的ケア児が安心して自宅で生活できるよう医療機関や地域との調整を行っています。当院は、京都府看護協会の「小児在宅療養移行支援ガイド」を元に「在宅移行支援パス」を作成し活用しています。

小児在宅医療には、医療職・介護職・福祉職・教育職など多職種が関わります。これらの職種が専門性を発揮し連携しながら、患児と家族にとって最適なケア介入ができることを目的に、パスの活用を推進しています。

例えば、退院日に向けて、小さな目標をいくつか考えます。何日までに「吸引ができる」「胃管交換ができる」「呼吸器の回路交換ができる」といった具体的な達成度分かりやすく設定します。スケジュール表には目標達成に向けた練習日が記載され、ひとつひとつのケアを専門職種から直接指導を受けて確実に技術と自信を獲得していきます。家族は、小さな目標を何度も乗り越え、少しずつ子供との距離感を縮めていきますが、時には不安で立ち止まることもあります。そんな時私たちは、家族の思いを聞き一緒に解決策を考え、家族のペースに合わせて支えています。

さらに、ソーシャルワーカーを中心に地域連携を活性化しています。社会資源の紹介や訪問看護の調整、自宅の準備状況を確認し、退院に向けて生活環境を整えます。退院前は、小児科病棟に転棟し、自宅の生活スタイルに近い環境で患児との生活にチャレンジします。その様子を合同カンファレンスにおいて多職種で共有し、日常生活とサポート体制が調和していることを最終確認できたらいよいよ自宅での生活がスタートします。

このように、在宅移行支援パスを活用することで目標や課題を可視化し、多職種連携のもとスムーズな支援が可能となりました。これからも、医療的ケア児とその家族が、安心して幸せに自宅で過ごすことができるよう努めたいと思います。

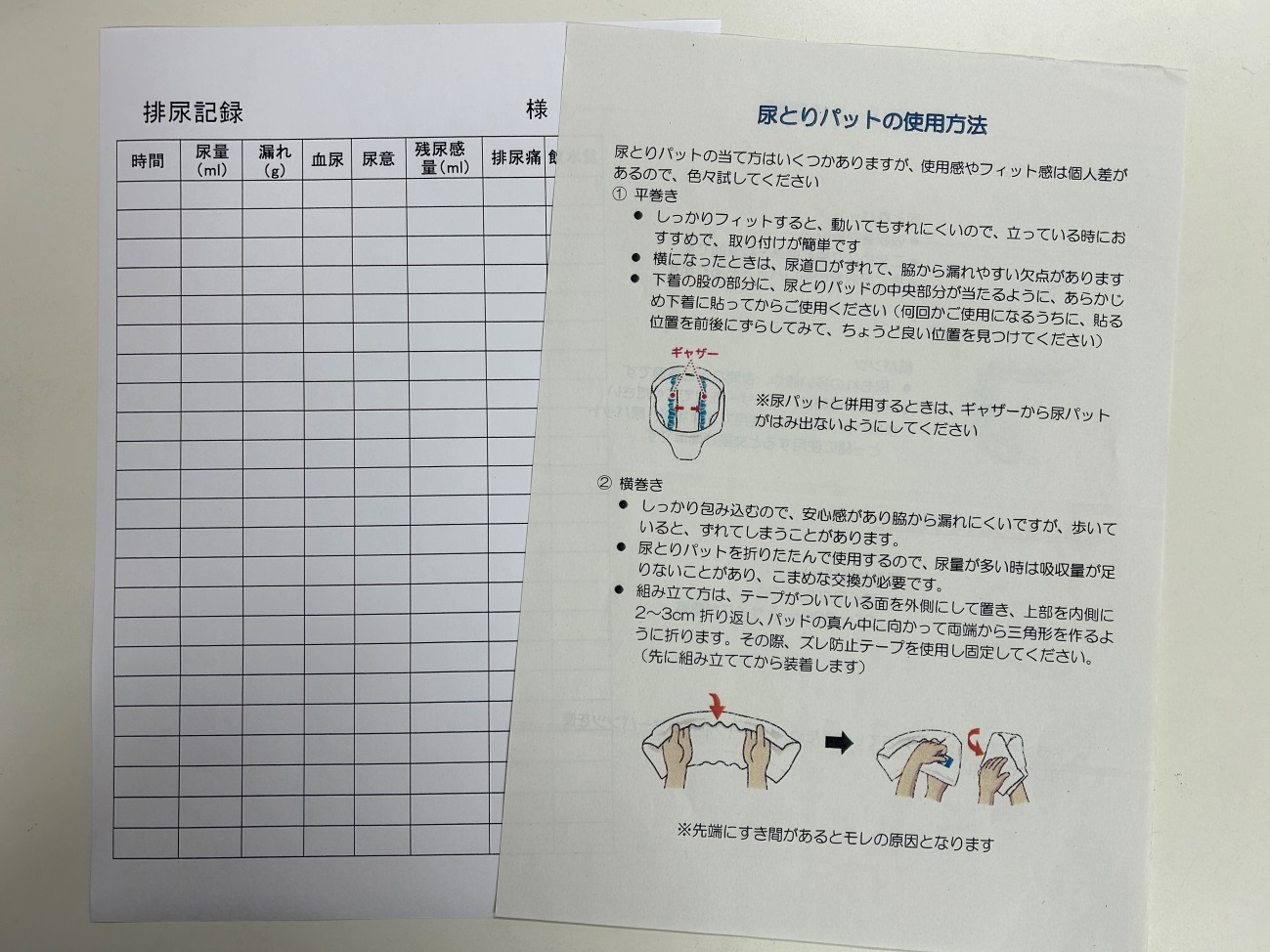

排尿自立支援看護師

山見理恵、杉田眞由、山田寿美、小林みのり

泌尿器科病棟では、排尿自立支援研修を受講した看護師が4名在籍しています。

主に、手術後の膀胱留置カテーテル抜去後、下部尿路機能障害を有する患者さんに対して排尿自立に向けての指導やケアを行っています。

【自己導尿指導】

膀胱留置カテーテル抜去後の尿が出ない状態(尿閉)や排尿後の残尿が多い患者さんは、自宅に帰って元の生活に戻るため、自己導尿指導を受ける必要があります。病棟・泌尿器科外来を中心に、『自己導尿パンフレット』を使用しながら患者さんの生活に合わせた内容と自己導尿手技における困りごと等サポートに努めています。

【骨盤底筋体操】

外来では前立腺全摘除術を受ける患者さんに対し、膀胱留置カテーテル抜去後の尿失禁予防や改善に向けた骨盤底筋体操の指導を行っています。入院前から退院後の生活を見据え、自宅で骨盤底筋体操が継続して実施できるよう、パンフレットを用いて説明しています。

膀胱留置カテーテル抜去後は排尿状況を日誌に記載して頂き、尿失禁の状態を確認しています。退院後は、外来受診日まで(約2週間程度)排尿日誌を記載してもらい、失禁の変化を確認し指導に繋げています。

日常生活の困りごとや患者さんの思い、骨盤底筋体操の励行、尿失禁で困っておられる患者さんには尿パッドの選択など 個別性に応じた指導や支援を行い安心して日常生活が送れるよう活動の機会を広げています。