専門・認定看護師

高度化・専門分化が進む医療現場において

看護ケアの広がりへの対応と看護の質向上を目的に、専門・認定看護師を配置しています。

看護ケアの広がりへの対応と看護の質向上を目的に、専門・認定看護師を配置しています。

専門・認定看護師は、各領域における看護実践はもとより、スタッフのスキルアップのための教育を行っています。

| がん看護 | 1名 | 皮膚・排泄ケア | 2名 |

| 母性看護 | 1名 | 新生児集中ケア | 1名 |

| 老人看護 | 1名 | 脳卒中リハビリテーション看護 | 1名 |

| 小児看護 | 1名 | 糖尿病看護 | 1名 |

| がん化学療法看護 | 3名 | 透析看護 | 1名 |

| がん放射線療法看護 | 2名 | 認知症看護 | 3名 |

| 緩和ケア | 3名 | 手術看護 | 1名 |

| 乳がん看護 | 1名 | 救急看護 | 1名 |

| 感染管理 | 3名 | クリティカルケア | 1名 |

| 摂食・嚥下障害看護 | 2名 |

がん看護専門看護師

松村 優子

がん看護専門看護師を取得して12年ですが、最近になってようやくがん看護の魅力が分かってきました。この道を選んでよかった、そう素直に思う今日この頃です。

がん看護専門看護師を取得して12年ですが、最近になってようやくがん看護の魅力が分かってきました。この道を選んでよかった、そう素直に思う今日この頃です。

私自身もがん体験者です。だからこそ、がんになって、何かを失っても、当たり前の日常を当たり前のように送ることができるよろこびを、患者さんとその家族とともに分かち合うことができたらと願って、がん相談支援センターを軸に、横断的に活動しています。

母性看護専門看護師

前田 一枝

当院は、京都府下の産科2次救急施設として、母体搬送を含め他の病院や医院より紹介された合併症管理をもつ妊産婦の方の周産期管理を担っています。どの妊産婦さんも安心して、心身共に健やかに過ごし、新しい家族を迎えることができるように、産婦人科・小児科医師、助産師、看護師、ソーシャルワーカー、栄養士、薬剤師等と多職種からなるチームで支援しています。

当院は、京都府下の産科2次救急施設として、母体搬送を含め他の病院や医院より紹介された合併症管理をもつ妊産婦の方の周産期管理を担っています。どの妊産婦さんも安心して、心身共に健やかに過ごし、新しい家族を迎えることができるように、産婦人科・小児科医師、助産師、看護師、ソーシャルワーカー、栄養士、薬剤師等と多職種からなるチームで支援しています。

母性看護専門看護師として、妊産婦さんを取り巻く院内の様々な医療スタッフ、他の病院・医院、保健センターや児童相談所などの支援者チームづくりを行っています。妊産婦さんと赤ちゃんやその家族一人一人に必要なケアが行き届くよう、支援者同士がスムーズに連携できるよう、顔の見える関係作りを心がけています。

また、女性の生涯の健康や子どもの健全な育ちのために、院内の虐待やDVに対応する『虐待対策チーム』と臨床倫理に取り組む『倫理コンサルテーションチーム』の一員としても活動しています。

老人看護専門看護師

大田 恵子

高齢者は入院することで老年症候群の出現や生活機能が低下することがあります。入院しても、入院前と同じような生活を送ることができ、少しでも心地よく生活することができれば、老年症候群の出現や生活機能の低下も予防できると考えます。

患者様のそばにいる時間が長い看護師だからこそ、予防ケアに介入できると考えています。看護師も一緒に楽しみながら、急性期病院の高齢者看護実践を高めていきたいと考えています。

小児看護専門看護師

岩﨑 由美子

2024年から小児看護専門看護師として活動しています。

2024年から小児看護専門看護師として活動しています。

小児看護専門看護師の役割は、こどもたちが健やかに成長・発達していけるように療養生活を支援し、他の医療スタッフと連携して水準の高い看護を提供することです。小児看護の対象は0歳から成人までのこどもとその家族と幅広く、病棟スタッフや多職種と協働しながらこどもにとってのbestを考え、ケア提供しています。

そして、私が大切にしていることは、こどもや家族の『こえ』をきくこと、『こども』としてまた『家族』としていられるよう環境を調整し支援していくことです。

がん化学療法看護認定看護師

乾 和江 ・ 本田 薫 ・ 大柿 深雪

がん治療薬や支持療法の進歩により、患者さんは仕事や生活を続けながら治療を受けることが増えてきています。一方、治療に伴う副作用に対処しながら日常生活を続けていくためには、仕事と治療のバランスをとりセルフケアを続けていく必要があります。がん化学療法看護認定看護師は、病棟や外来で、患者さんひとりひとりに合わせた実現可能なケアの方法を一緒に考え、患者さん・ご家族が安心して治療を受けることができるようにサポートを行なっています。

現在がん化学療法看護認定看護師は3名、外来化学療法センター、外来、血液内科病棟に勤務しています。

☆外来化学療法センター、血液内科病棟

外来化学療法センターと血液内科疾患の患者さんをケアする病棟がワンセクションとなっています。

外来化学療法を受ける患者さんは年々増加し、高齢で合併症を持った高齢の患者さんの割合も増えています。早期から必要なケア介入が行えるよう、2021年度から外来化学療法センターで治療を受ける70歳以上の患者さん全員に、G8(Geriatric-8)を用いた高齢者機能評価を実施しています。評価結果をもとに、医師・看護師・薬剤師・MSWによる多職種カンファレンスを行い、患者さんの個別性に応じた介入を早期から開始しています。

☆外来

薬物療法だけでなく、診断・告知やさまざまながん治療が外来で行われるようになっています。がん看護に強みをもつ看護師の育成に力を入れ、OJT(On the Job Training)でのスタッフ教育や学習会の実施、必要な資材を作成しています。また、AYA(Adolescent and Young Adult)世代や困難症例など、外来での診察同席や意思決定支援を実施し、関連職種や病棟との連携を強化しています。

☆院内スタッフへの教育支援

当院ではIVナース制度があり、3年目以上のスタッフが専門的な知識を得て抗がん剤投与を実施しています。毎年対象となるスタッフに向けて、がん薬物療法のケア、特に投与時のアセスメントとケア、急性の有害事象へのケアについての研修を実施しています。スタッフが時間を調整しながら研修を受けられるように、投与管理に関する研修をWEBで受講できるようにしています。

また、院内のがん関連の専門看護師や認定看護師と協働し、院内がん看護研修の企画・運営を行なっています。6月にはがん看護研修を開催しました。10月には院外のスタッフも対象としてELNEC-J研修を行う予定です。

☆抗がん剤曝露対策の実施

当院では、抗がん剤投与時には全ての抗がん剤に閉鎖式ルートを使用し、抗がん剤による曝露を最小限にする取り組みを行なっています。昨年実施した環境調査の結果をもとに曝露予防対策をより適切に実践できるよう継続していきます。

がん放射線療法看護認定看護師

杦岡 かおる

放射線療法を受けるがん患者さんとそのご家族が安心して治療を受けることができるように、治療を決めていくときにサポートします。そして、治療中から治療後に持続・出現する治療に伴う副作用症状に対するケア方法を提案し、一緒に取り組んでいきます。

当院の放射線治療科は、仕事を継続しながら治療を受けることができるように、治療時間に対する希望をお聞きしています。また、がん患者さんへの就労支援として照射時間枠を延長し、夕方の治療も行っており、就労と治療の両立支援に力を入れています。

2022年から放射線療法看護外来を開設し、当院で放射線療法を受けた後も治療に伴う様々な身体的・精神的・社会的な苦痛に対して、多職種と連携を図り支援を行っています。

中川 紀直

放射線療法はがん治療の1つとして根治治療から症状緩和まで幅の広い治療です。しかし、放射線療法について十分に理解されている方は多くはないと思います。患者さんやご家族が安心して治療を継続し最後まで受けられるよう、病期に合わせた意思決定を支援しています。また、治療中・治療後は放射線療法による副作用に対して、予防や症状緩和のセルフケアをサポートしています。放射線療法看護外来では治療終了後の経過をたどりながら、患者さんやご家族の生活にあわせて支援しています。

緩和ケア認定看護師

吉田 克江

私の活動拠点『がん相談支援センター』では、がん患者さんとそのご家族の相談を受けています。がんと診断される人は増え続けていますが、医療の進歩に伴いがん治療だけでなく、がんとの共生を目指す時代になっています。

緩和ケアは、がんの早期から受けるケアであるという考え方も少しずつ普及しつつありますが、がん患者さんとそのご家族は多くの不安や悩みを抱えながら日常生活を送られています。がんの診断直後や治癒が難しくなった時の気分の落ち込み、どこでどんな治療を受けるか、治療に伴う副作用症状や外見の変化に関する悩み、仕事と治療の両立、医療費に関する問題、回復が難しくなった時どこでどんな風に過ごしたいのか…等々。落ち着いた環境で、時間の制約を受けずにゆっくりとお話を伺い、少しでも気持ちが軽くなるよう、また一つでも不安なことが解消されるよう、患者さんやご家族のサポーターとしての姿勢を心がけています。

東 由加里

現在、緩和ケアチームの中で以下の活動を行っています。

①緩和ケア外来では、医師や心理士と共に身体症状の緩和や不安など心のケアを実施

②入院中のがん患者さんやそのご家族へ多職種でサポート

多くの患者さんは痛みや呼吸困難、全身倦怠感などの身体症状や様々な不安を抱えて生活をしておられます。仕事や家族のこと、これまで大切にしてきたことなど丁寧にお話を聴き、治療やこれからの過ごし方を一緒に考え、その人らしい生活を支えるケアを提供しています。

森田 志保

私は、緩和ケア病棟で患者さんが「心地よい」「気持ちいい」と感じることができ、少しでも身体の辛さが緩和されるような看護ケアを日々実践しています。また、身体だけでなく患者さんとその家族の不安や心配事など心の辛さにも寄り添い、最期まで自分らしく過ごすことができるよう多職種と協同しています。

乳がん看護認定看護師

荻野 葉子

日本では、女性のがん罹患率1位は『乳がん』です。9人に1人が乳がんになるといわれています。

日本では、女性のがん罹患率1位は『乳がん』です。9人に1人が乳がんになるといわれています。

私は、乳がん患者さんとご家族を告知や治療選択時から精神的に支え、患者さんが納得いく選択ができるよう継続的に支援しています。さらに、治療に伴うリンパ浮腫など合併症や副作用、身体に起こりうる様々な症状に対して症状緩和やセルフケアについてもサポートしています。

乳がんは、他のがんにくらべて若い年代で罹患率のピークがあります。仕事や育児をしながら治療を継続できるよう一緒に考えていきたいと思います。

また、コロナ流行期は開催を中止していた『乳がん患者会“ビスケットの会”』を再開しました。この患者会では、日常生活に戻られている患者さんとの交流の機会を大事にし、患者さんの悩みや不安の表出、情報共有の場として過ごしていただいています。

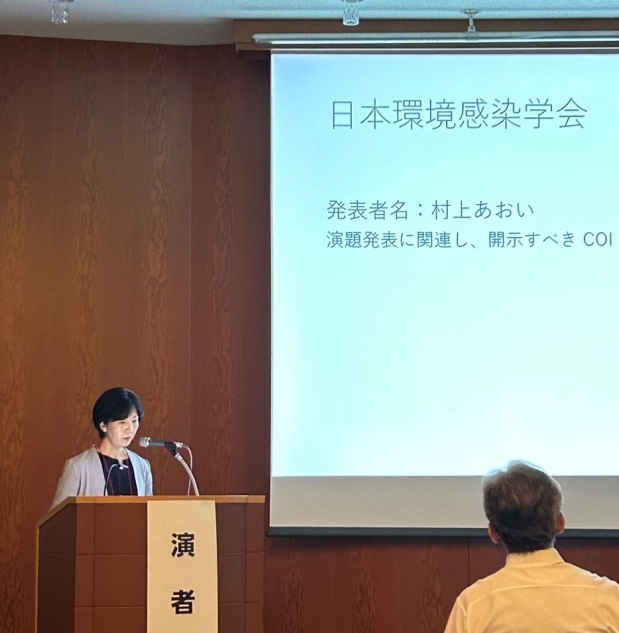

感染管理認定看護師

村上 あおい

当院は、明治時代の公立避病院から続く感染症診療を行い、第二種感染症指定医療機関としての役割を担っています。地域に根付く感染管理を目標にICT・ASTが中心に活動し、新興感染症への対応力向上を含めて、地域横断的活動を推進したいと考えています。今後、近隣の小中学校や高校などにも手洗いや感染対策の出前啓発活動もできればと思います。

第39回日本環境感染学会総会・学術集会が7/25-27の期間、国立京都国際会館で開催され、『急性期病院における咬傷の現状と対策』という演題で口演発表してきました。近年増加している咬傷の対策は取りつつ、日常的に収集しているデータ(重症度、医療・看護必要度)を効果的に用いてリスク回避できるのではないかと考察した内容です。今後も改善に向けた取り組みを継続し、その効果を再び学会で発表したいと思います。

夜は、感染管理認定看護師の同期が京都に集い、【消毒会】をしました。感染管理への熱い思いや、各自の立場が変化したことで見える景色の違いについて語り合う大事な時間を過ごし、リフレッシュしてきました。

水野 幸子

現在病棟に所属し、兼任の認定看護師として日々現場での感染対策推進に努めています。2023年5月より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、臨床現場での対応も少しずつ変化していますが、患者さんやご家族、医療従事者を守るため、引き続き医療機関内での感染対策を推進していきたいと思っています。

現在病棟に所属し、兼任の認定看護師として日々現場での感染対策推進に努めています。2023年5月より、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、臨床現場での対応も少しずつ変化していますが、患者さんやご家族、医療従事者を守るため、引き続き医療機関内での感染対策を推進していきたいと思っています。

今年度は、数年間流行のなかった季節性インフルエンザの流行や、渡航関連の輸入感染症などがみられるようになり、多様な感染症への対応が求められています。また、院内だけでなく、地域全体で感染対策を推進していくことが必要であるため、地域連携の重要性を感じています。

また、現場スタッフと共に、日々の手指衛生遵守率向上をはじめ、第二種感染症指定医療機関としての役割を担うことができるよう取り組みたいと思います。

石川 優

手術室に所属し、兼任の感染管理特定認定看護師として、組織横断的に感染管理活動を行っています。感染対策はひとりひとりの取り組みが必要です。「患者さんを守る」「患者さんの家族を守る」「すべての職員を守る」ために、職員の意識や対応力の向上だけでなく、院内や地域の人々と協働し、患者さんを中心とした連続性のある感染対策に取り組んでまいります。

手術室に所属し、兼任の感染管理特定認定看護師として、組織横断的に感染管理活動を行っています。感染対策はひとりひとりの取り組みが必要です。「患者さんを守る」「患者さんの家族を守る」「すべての職員を守る」ために、職員の意識や対応力の向上だけでなく、院内や地域の人々と協働し、患者さんを中心とした連続性のある感染対策に取り組んでまいります。

摂食・嚥下障害看護認定看護師

長谷川 優子

超高齢化社会では、老化や疾病の発症という人生の過程の中で、栄養方法をどう選択するかということも意思決定支援の重要なポイントとなっています。患者さんご自身を主軸にし、介護をされるご家族、地域の医療関係者、患者さんのニーズを満たすための支援者と一緒にどのように希望を支えるか検討していきたいと思っています。

今年度は、頭頸部がんの患者さんに対する看護の標準化に向け他分野の認定看護師との連携を強化しています。

また、地域で生活をされる方の嚥下障害の要因となるフレイル・サルコペニアについて、早期から予防対策の必要性を感じています。そこで、他分野の認定看護師と連携し、健康寿命の延伸を目的とした啓発活動を現在計画しています。

森 茂子

2017年からNSTラウンドのメンバーの一員として、2021年から摂食嚥下障害看護認定看護師として活動しています。

2017年からNSTラウンドのメンバーの一員として、2021年から摂食嚥下障害看護認定看護師として活動しています。

摂食嚥下障害のある患者さんの「食べる」を擁護し、患者さんやご家族の意思決定を尊重できるように心がけています。

他の専門職と協働して安全に食べれるための支援をして、地域に戻り、安心して生活できるように支援していきたいと思っています。

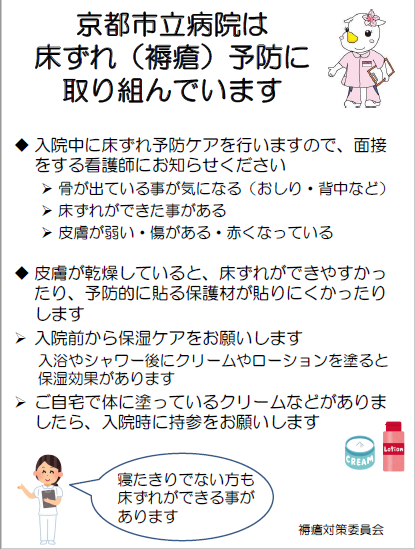

皮膚・排泄ケア特定認定看護師

白岩 喜美代

皮膚・排泄ケア分野の専門は、創傷ケア・ストーマ(人工肛門 )ケア・失禁ケアで、病院内を横断的に活動しています。

創傷ケア: 専従褥瘡管理者として、褥瘡予防対策や褥瘡廻診を担当しています。また、それ以外の創傷ケアやスキンケア相談にも対応しています。当院に入院される褥瘡予防対策が必要な患者さんは、年間5000人を超えます。その方々が、褥瘡発生なく入院生活を送り退院できるように、また、褥瘡を持って入院された方は症状が改善するように、各部署のスタッフと協力しています。

ストーマケア: 当院では年間60件前後のストーマ造設手術が行われています。看護専門外来(ストーマ外来)では、手術が決定した患者さんや家族に対して、ストーマ模型を使用した説明を行い、ストーマケアの体験をしてもらうなど、手術前に具体的なイメージが持てるように支援しています。退院後の外来では、退院後の自己管理の経過を確認し、日常生活に戻られた患者さんやご家族からの相談を受けています。また、訪問看護師の相談を受けるなど、在宅でのケア方法を検討しています。

■2025年6月に新規採用看護師対象に褥瘡管理研修を開催しました

新規採用看護師対象に褥瘡管理研修を毎年開催しています。褥瘡発生要因や褥瘡予防対策、褥瘡の評価(DESIGN-R2020)、褥瘡治療薬とその薬効などについて講義を行いました。保湿剤の塗り方、テープやフィルムドレッシングの貼り方と剥がし方などの基本から、ご家族や患者さんに “こんな質問をされたらどう答える?”など実践に役立つ項目も指導しています。就職して1年目の看護師は不安な事が多いと思うので、日々の看護場面で自信を持って説明や実践できる事が増えるようにという願いを込めています。

皮膚・排泄ケア認定看護師

釜子 優美子

皮膚・排泄ケア認定看護師は褥瘡(床ずれ)をはじめとした創傷ケア、人工肛門・人工膀胱を含めた排泄ケアにおいて、スキントラブルや管理困難な状況にある患者さんやそのご家族・介護者の方に寄り添い、問題解決を図る役割を持ちます。私は、これまで様々な病院での認定活動を経て2025年8月に京都市立病院に入職し、看護専門外来や褥瘡管理の業務に従事しています。

いつ便や尿が漏れるかわからないという生活はとても不安で、食事や水分を控えたり、外出ができなくなったり、人と会うのが億劫になったりするなど、著しく生活の質をさげることにつながります。人知れず悩んでいる方はたくさんおられます。「わかってもらえない」「仕方がない」と最初からあきらめず、ぜひご相談ください。また院内全体でも患者さんの不安な気持ちに寄り添えるよう、知識の普及にも努めていきたいと思っています。どうぞ、気軽にお声かけください。

新生児集中ケア認定看護師

市田 育子

当院は地域母子周産期センターとして、ハイリスク妊産婦・新生児を受け入れ、急性期の治療・発達促進に向けたケアを行っています。また、当NICUは半個室化となっており、「家族の始まりを支える看護」を目標に、プレネイタルビジット、カンガルーケア、長時間面会などの愛着形成支援や母乳育児支援に力を入れています。

2022年度からNICUと小児科病棟が統合されました。NICUの退院前に小児科病棟へ移動することで、退院後の生活を見据えた育児支援が展開できるようになりました。

毎年、小児在宅移行支援指導者研修へ派遣し、NICU~小児病棟~退院~地域での生活の中で支援が途切れないよう関わっています。

NICU看護は、入職してから習得する知識や技術が多く不安もあると思うので、疾患の学習会に加えて、シミュレーション学習など学ぶ機会を多く設けています。私は、新生児蘇生法(NCPR)のインストラクターでもあり、NICUスタッフ全員が専門コースを取得しています。

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

的野 早苗

脳卒中とは突然発症する疾患で、後遺症を残すことも多く寝たきりになる原因で第1位の疾患です。軽症の脳卒中の患者さんは、できるだけ早く自宅退院し社会復帰でき、麻痺など発症された患者さんは、早期離床に努め回復期リハビリテーション病院へ繋げることを目標にケアしています。

また、脳卒中の範囲と程度によりますが、発症後すぐに治療をすれば後遺症を残さずに社会復帰が可能となります。突然発症する脳卒中の症状を知ってもらい、異常があれば早急に救急車で来院すること、また発症リスクを軽減するための生活習慣の改善について、地域で暮らす人々に向けた啓発活動を行っています。

糖尿病看護認定看護師

山内 光子

当院は、日本糖尿病療養指導士の資格を持つ看護師、薬剤師らと糖尿病代謝内科医が毎月集まり糖尿病ワーキングチーム会議を開催しています。糖尿病ワーキングチーム会議の目的は、糖尿病患者会の企画・運営や院内の糖尿病療養指導の充実です。また、そのときどきのトピックスなどについても情報共有し、糖尿病療養支援に役立てています。

当院は、日本糖尿病療養指導士の資格を持つ看護師、薬剤師らと糖尿病代謝内科医が毎月集まり糖尿病ワーキングチーム会議を開催しています。糖尿病ワーキングチーム会議の目的は、糖尿病患者会の企画・運営や院内の糖尿病療養指導の充実です。また、そのときどきのトピックスなどについても情報共有し、糖尿病療養支援に役立てています。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、患者会の活動や院内の糖尿病教室などさまざまな活動を制限せざるを得ない状況となりましたが、それらも徐々に活動を再開しはじめています。

透析看護認定看護師

竹下 紀子

慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が低下する病気です。原因はさまざまですが腎臓自体が病気になる場合や、糖尿病や高血圧などの生活習慣病による併発疾患の場合などがあります。

透析看護認定看護師として、慢性腎臓病の患者さんが安心して治療をうけられるよう、腎臓病のステージに合わせた看護を専門的に実践しています。

《腎不全早期の方》

病気の進行を遅らせ透析導入を予防するために定期的に腎臓病教室を開催しています。

《腎不全の症状が進んだ方》

当院では療法選択外来という看護外来を実施しています。腎代替療法(RRT)が必要になる前に、患者さんの病状や生活に合った治療法を一緒に考える外来です。

《透析治療をうけられる方》

安全で効率のよい血液透析治療が受けられるよう支援させていただきます。

また、腹膜透析治療を受けられる患者さんを対象に実施している腹膜透析外来では、治療の手技を確認し、制限が多い食事など日常生活全般を患者さんの視点に立って一緒に考えます。

認知症看護認定看護師

坂口 かおり

超高齢化社会である現在、当院にも急性期医療を必要とする認知症の方が多く入院されます。認知症は脳の病気で脳の機能が低下することにより、過去のことを思い出せなかったり、最近の出来事を覚えられなかったりします。このほか、時間や場所、人間関係などを把握する能力(見当識)も低下するため、入院という環境の変化に適応するのが大変な方も多いです。

超高齢化社会である現在、当院にも急性期医療を必要とする認知症の方が多く入院されます。認知症は脳の病気で脳の機能が低下することにより、過去のことを思い出せなかったり、最近の出来事を覚えられなかったりします。このほか、時間や場所、人間関係などを把握する能力(見当識)も低下するため、入院という環境の変化に適応するのが大変な方も多いです。

認知症看護認定看護師として、上手に伝えることのできない認知症の方の抱える不安やストレスに対応し、患者の尊厳に配慮した看護ができるよう、日々奮闘しています。

当院には、多職種で構成された認知症ケアチームがあり、認知機能の低下した方が必要な治療を安心して受けられるよう、患者様の精神症状が落ち着いて過ごせる為の活動を行っています。

★ 地域との連携

当院の受診をきっかけに認知機能低下が明らかになった方が、今の生活を継続または、よりよくできるように地域と連携して介入をしていきます。

また、市民の方への健康教室も行っていますので、ご依頼ください。

★高齢者サポートケアチームでは不定期で「はっぴ~シニア」を発行しています。ただいま第6弾まで発行中。(2月現在) 認知症に限らず、高齢者の生活にヒントとなる内容を記載していますので、興味のある方はご連絡ください。

北川 陽子

日本では、高齢化が加速し2025年には認知症を持つ人が高齢者の5人に1人になると言われています。

私は、認知症サポートチーム(DST)の一員として活動しています。DSTは看護師だけでなく医師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、栄養士で構成されています。それぞれが専門性を持ち寄りながら、患者さんが安心して急性期治療が受けられるよう支援しています。認知機能が低下して自分の言葉や気持ちをうまく表出することが難しくなっていても、その時々のニーズや、その人らしさをキャッチし患者さんが安心・安全に過ごせるよう、スタッフとともにケアの検討・実践に繋げています。

阪野 真弓子

認知症をもつ方が入院されると、身体疾患の影響や環境の変化によって体の不調を伝えられず、今までできていたことが上手くできなくなることが多くあります。私は、その方の困難さをスタッフと一緒に考え、支援できるような関りを大事にしながら活動しています。

また他分野の認定看護師と協働し、市民の方への介護予防活動を行っています。

手術看護認定看護師

堤 佳代子

当院では、日帰り手術から難易度の高い手術、手術支援ロボット(da Vinci)による低侵襲手術まで、幅広い手術を積極的に行っています。しかし、手術を受ける患者さんは高齢化が進み、認知機能の低下や複数の疾患を抱えておられるなど、ハイリスクな患者さんが増加しています。その中で、在院日数の短縮化に伴い手術前日の入院が多くなっているため、術前からの十分な情報収集と多職種が連携し身体的・社会的・精神的側面からアセスメントを行い、退院後を見据えた関わりが重要となっています。このように、術前に様々な準備を整え、安全に手術を受けて頂いたとしても、「術後疼痛」は患者さんにとって大きな問題です。

当院では、日帰り手術から難易度の高い手術、手術支援ロボット(da Vinci)による低侵襲手術まで、幅広い手術を積極的に行っています。しかし、手術を受ける患者さんは高齢化が進み、認知機能の低下や複数の疾患を抱えておられるなど、ハイリスクな患者さんが増加しています。その中で、在院日数の短縮化に伴い手術前日の入院が多くなっているため、術前からの十分な情報収集と多職種が連携し身体的・社会的・精神的側面からアセスメントを行い、退院後を見据えた関わりが重要となっています。このように、術前に様々な準備を整え、安全に手術を受けて頂いたとしても、「術後疼痛」は患者さんにとって大きな問題です。

術後疼痛は、術後せん妄のリスクとなり、術後せん妄は早期離床を妨げます。さらには食欲低下に繋がり、結果消化機能が回復しないなど悪循環に陥ります。そのため、疼痛管理を軸とした術後管理が重要となります。当院では、PCAポンプ装着患者に対して、手術翌日に多職種(麻酔科医・手術センター看護師・薬剤師・管理栄養士)によるAPS(Acute pain service)チーム回診を行い、疼痛の評価と薬剤調整を行っています。

今年度、新たな取り組みとして手術センター看護師による「術前外来」の本格的な運用を検討しています。現在、入退院支援センターで入院前面談を実施していますが、手術に関連した内容については熟知した看護師が面談を行うことで、患者さんがより手術についてイメージできると考えています。そして、事前に得た情報からリスク評価を行うことで安全な手術の提供に繋げることができるため、早期導入を目指して進めています。

患者さん・ご家族が「手術を受ける」と意志決定された時から、無事に手術を終えられ術後回復されるまでの一連の過程を多職種と連携することで、患者さんが1日でも早く入院前のもとの生活に戻って頂けるように、安全で安心な周術期看護の提供を目指して、日々取り組んでいます。

救急看護認定看護師

寺崎 昌美

救急看護は、幅広い分野で多種多様な患者さんの対応が求められます。院内の急変だけでなく、生活の場でも生命危機状態の患者さんとその家族へのケアも重要です。その中で、地域住民の相談、緊急・救命処置の指導や災害発生時に対応できるよう、日頃から多職種や地域との連携に取り組んでいます。

令和6年度から地域(市民・施設職員)への出張講座が再開し、緊急処置や防災対応など啓発活動を広げたいと思っています。

災害領域では、日本DMAT隊員、京都府看護協会災害委員・災害支援ナースとして災害派遣や、研修の企画・訓練の支援を行っています。

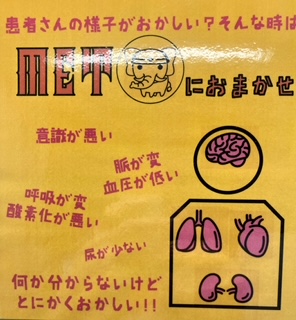

クリティカルケア特定認定看護師

檜原 将吾

当院では、高侵襲手術後の患者さんや敗血症や心筋梗塞などの重症疾患を発症した患者さんが集中治療室(ICU)に入室されています。近年、救命率は高くなっていますが、その後身体的障害(著名な筋力低下など)、認知機能障害(認知症やせん妄)、精神機能障害(うつ病やPTSDなど)といった症状をきたす集中治療後症候群(PICS)を発症し、入院前のような生活に戻ることが困難となっています。それらを発症しないために包括的な介入を多職種で実施し、可能な限り快適な療養生活を過ごしていただけるような急性期看護の提供を目指しています。

当院では、高侵襲手術後の患者さんや敗血症や心筋梗塞などの重症疾患を発症した患者さんが集中治療室(ICU)に入室されています。近年、救命率は高くなっていますが、その後身体的障害(著名な筋力低下など)、認知機能障害(認知症やせん妄)、精神機能障害(うつ病やPTSDなど)といった症状をきたす集中治療後症候群(PICS)を発症し、入院前のような生活に戻ることが困難となっています。それらを発症しないために包括的な介入を多職種で実施し、可能な限り快適な療養生活を過ごしていただけるような急性期看護の提供を目指しています。

また、当院ではRapid Response Systemを導入しています。入院患者さんの状態悪化にいち早く対応するためにMET(Medical Emergency Team)にも参画しており、「予期せぬ心停止や死亡」を1例でも防げるように活動しています。現在はMETメンバーで毎月BLS研修を実施しており、急変対応の質向上を目指しています。